品茶·读书·做人

文/飘忽轶男

何为茶其苦,方问品茶人。寒冷若你,茶将温暖;激愤若你,茶将安定;沮丧若你,茶将安慰;疲惫若你,茶将开怀。当茶在你心中时,茶便是一生一世。

读书何知味,请问读书人。“读书不知味,不如束高阁”,“壮士腰间三尺剑;男儿腹中五车书”,“夫读书将以何为哉?辨其大义,以修己治人之体也,察其微言,以善精义入神之用也”。

做人有何道,书中有答案。“立身以立学为先,立学以读书为本”,做明理的智能人,做欢喜的快乐人,做奉献的爱心人,做有力的忍耐人,做融和的大度人,做共生的地球人。

——题记

品茶

品茶,品的是一种心境,感觉身心被净化,过滤浮躁茫然,留下深思清醒。品茶,品的是一种情调,感觉另一种生活状态,古色古香、温馨朴素。品茶,品的是一种生活,抛开忙碌繁杂,回归自然和谐、安宁悠闲。品茶,品的是一种人生,淡漠富贵名利,做真正的自己,珍惜每一份拥有。

淡茶,清新爽逸,如丝丝细雨润物。浓茶,苦去甘来,如陈酿老酒沁人心脾。春光明媚的清晨,捧书独坐于公园石凳,备好新沏的绿茶,仰望白云飘逸的蓝天,沐浴温暖的阳光.倾听小鸟的鸣叫,观赏娇艳的花朵、柔嫩的小草,感受大自然的生生不息,惬意舒畅。看书困倦之时,呷一口浓茶,清香浸润一切感官,感觉是在书中品茶,也是在茶中品书。

帘外雨潺潺的深秋,持杯把盏,临风窗前.看细雨蒙蒙、烟云缥缈、山移水流、落叶飘零,听雨敲檐瓦、水滴石板,嗅绿苔红叶,凉意透骨。是氮抓的茶雾中浸着书香呢?还是书香中浸着氮氛的茶雾呢?皑皑白雪的寒冬,室内燃融融炉火,三五挚友谈诗论词,琴瑟相和。沸茶翻腾,聚散荡漾,山峦辉映,梅香扑鼻。也许是书香点缀了梅香,也许是梅香点缀了书香。品茶如同做人,做人如同品茶,天然洒脱、清新淡雅、淡泊宁静方……

读书

古往今来,中国人讲“读书”,就是为了“做人”。所谓“知书达理”,读书是学知识,明事理的最好途径,套用今天哲学上的概念,无非就是为了解决“世界观、人生观、价值观”的问题,其根本目的就是如何“做人”,做“怎样的人”。

我国的古典文化在这个星球上一枝独秀,雄视千古,傲然异类。各种各样的文字借助于不同的载体一脉相承,先摩崖,初甲骨,后金石,再竹木,又娟帛,最终是纸张,这些顺其自然的汉字构成了一部部宏篇巨著,记载古人的思想情感,言行事迹,传至今日,谓之曰“书”。

古人从幼时入学启蒙,三字经、百家姓,千字文,就与书结下了不解之缘,以书籍作为登高望远,认知世界的阶梯,中华民族与其他民族相比,有一个很奇怪的现象——我们历史上从来没有一种固定的宗教信仰来约束控制人们的思想。这在异族看来几乎不可理喻,没有圣主的教诲,没有佛禅的点化,没有真主的佑护,甚至没有各方魔鬼邪灵的恐吓震慑,这样人的道德良知、行为准则靠什么来维系?这些民族的个体在如何“做人”的问题上都是用宗教来解决。而只有我们中国人靠文化和知识来界定如何“做人”一一这就是“读书”。中国人是崇尚文化和智慧的民族。当异族先民对着自己臆造出来的神灵朝夕顶谟叩拜时,我们的先辈正在漫卷诗书喜欲狂。

国人读书做学问无不以“修身、齐家、治国、平天下”为最高理想,“修身”即为“做人”,是读书的首要“宗旨”。至于“书中自有黄金屋、颜如玉”那都是把读书庸俗化了的副产品,毕竟凭借读书“一人得道,鸡犬升天”的人总是少数,怀着功名利禄之心读书的人必然“失之毫厘,谬以千里”。想那秦狯,在文豪并出的宋代能高中状元,论文凭远在欧阳修、苏轼之上,殊为不易。却一不留神,忘了如何“做人”,结果到了今天,还让天下秦姓同志忐忑不安。是为反面教材。

孟子则曰:“吾善养浩然之气”,他把做人的原则阐述的更加登峰造极。所谓浩然之气,是一种正气,一种精神。此正气有四:“临渊不惊,临危不惧;宁死不屈,宁折不弯;可抛头颅,不失节操;国难当头能奋然而起,危机时刻敢舍身成仁。此为壮气。”;“把酒临风,横槊赋诗;壮心不已,志在千里;当今之世,舍我其谁;天生我材必有用,千金散尽还复来。此乃豪气。”;“不以物喜,不以己悲;心不恋进退,思不虑得失,举杯邀月,游目聘怀;不求与日月相始终,只见今世之乐无穷。此乃逸气。”;“与天地相应和,与自然相吐纳,万物静观皆自得,四时佳兴与人同;见花落水流,能知其旨趣,听禽名鸣天籁,可悟其天真。此为清气”。

此四气合在一起,就是“做人”最高境界的“浩然正气”,有此浩气,自可傲立于天地间,必然是“威武不能屈,贫贱不能移,富贵不能淫”的大丈夫。可人至查则无徒,放眼古今,有几人达此境界?又如何能够达到这样一种境界,姑且以俗子之心度圣人之腹,唯一途径就是—“读书”。自古圣人无常师,如果有,那就是书籍。博览群书辅以学思并重、兼收并蓄,皓首穷经自可学究天人、超凡入圣。“昔孟母,择临处,子不学,断”,真实机杼生动的写照。古人之语,诚不我欺。

书,包括文字构成的书和大自然及社会生活构成的书,前者是有形的,后者是无形的,博大的。也就是说人既要学习书本知识,又要学习社会知识。两种书都有好、坏之分。

好书可以使人奋进,使人睿智,使人生出灵感。特别是读到绝妙之处,更会使人浮想联翩,陶醉叫绝。读了好书,可以教会你如何诚实做人、做事。好书是朋友,是永远不会背叛你的朋友。读好书就会知道做好人的道理。

坏书是毒药,是害人的,是读不得的。因为不好的书就象暗藏的敌人,时时准备害人,象魔鬼一样将读者引向罪恶的深渊。一个人如果读了坏书,其思想意识就会受到坏书潜移默化的污染,同时也会使人上瘾、堕落、委靡不振。读坏书就可能会做坏人。

读书人可能都会认为读书与人的境界有关,与人的心态有关。有人喜欢在书房里一个人静静地读书,有的人喜欢在图书馆里和很多读书人一起读书,有的人喜欢在林荫道上高声朗读,有的人喜欢在树荫下或小湖边读书,还有人在闹市中手不释卷。有人一目十行便可入脑入心。有人一字一句细细品读。读书的境界和目的各有不同,效果也就大不一样。对于繁忙的人来说,读书是一种休息,是生活的调味品。

读书是一件高尚的事。做人道理是一辈子学不完的知识。善学者可通过读书增长知识,增长智慧和学问;通过读书理解了大千世界的真善美、假恶丑;生活得更加坦然、幸福。不善读书者,只去读坏书,学会了做坏人的本领,贪婪、算计、堕落、阴险……

读好书有益,读坏书有害,可是如果不读书就绝对有害了。我们之所以感到生活得充实,积极向上,是因为我们读的书都是好书,所以,很欣慰地受益至今。我们感谢这些令我们成长教我们做人的好书。

黄沙、古道、瘦马、长箧……就这样,读书人负起古之学者“读万卷书,行万里路”的谆谆教诲,跋涉在自己人生的漫漫长途……

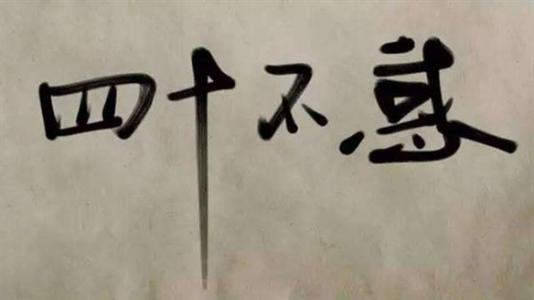

明代杨时夜读遇疑,终不解惑。不待天明,便顶风冒雪去访二程,午时到得程府,不巧程颢正在午睡。他便站立门口候醒。待到程颢醒来,杨时的脚面上已落满白雪。古人读书,不惟求识,重在立身,做一个真正的读书人。

信奉书籍若神明,马背上的犹太人可以放弃所有财富,除了书籍。流浪的民族在战争的阴影下四散逃逸,流离失所。没有家园的他们在读书的过程中,给自己的灵魂镌刻上回家的路标。

书籍如同文明的种子,无论流落何方,飘泊何乡,只要遇到懂他的人,给予浇灌,便会扎根生芽。

有人说东方文化,说到底就是黄土文化,是啊,我们的族人正是把黄土当作书页,用血骨去培植,用一辈又一辈的守望当泉水去养育的啊。“耕读传家”便是我们民族繁衍希望的血脉。清代王夫之隐于乡间,每每耕作之余,他就从牛角上取书阅读,是以得了个“牛角挂书”的美誉。浙江隆岗诸葛村的大公祠上悬着“耕读传家”的家训,作家陈忠实则用自己的笔墨为我们描述了战争阴霾中的白鹿原“耕读传家”中的民族生存的一线希望。

我们的民族正是一手锄铧,一手“论语”,体味百态人生,传颂华夏文明的,由古至今,传至四方,根植于每个炎黄子孙的血脉当中。

网络时代,刺激感官的各种事物层出不穷,书籍成为各种文字符号,深入到更为广阔的空间。有人崇尚快餐文化,读书仅仅为搏一笑;有人崇尚生活享受,读书不过是“浮光掠影”,走马观花。没有书籍可读的日子,人们的情绪浮躁不安所思一吐为快,心中释然。古人教我:“读书”不思“做人”,如蛮牛只顾拉车,不抬头看路,与行尸走肉何异?人们不知道福楼拜、左拉,不懂李白、杜甫,偶尔附庸风雅,却道“‘人生自古谁无死,留取丹心照汗青’,南宋的屈原死得壮烈!”唉!网络普及,可怜焦纸,这字里行间有多少读书人的叹息啊!

书行天下者,自是腹有诗书气自华,只是有一点,读书人是否以书中那描绘的独特的姿势站立着……

做人

“做一个正直、勤奋、勇敢,懂得珍惜和感恩的人”。正直是做人最基本的一个原则,曾国藩在家书中写道,“人无一内愧之事,则天君泰然,此心常快足宽平,是人生第一自强之道,第一寻乐之方,守身之先务也。”没有正直的品格,就没有一切成功可言。

做人就像读书,永远也没有完结的时候。天下有无数的书,一天看一本,一年看三百六十五本,十年看三千六百五十本,假如能活到一百岁,就是三万六千五百本,有的人一天能看好几本书,算他五本,就是十八万两千五百本。现在世界上何止十八万两千五百本的书。人一辈子是学不完的。做人也一样,一辈子是做不完的,唯有努力朝着一个方向去做,使自己尽力做得更好。好人难做,就是因为学做好人永远也学不完。

学会做人,就像懂得看书一样。爱看书的人不一定会看书,但会看书的人一定很爱书,特别是一本好书,到了他的手里,总是爱不释手,百看不厌。做人就是在看书,懂得怎样做人,怎样做一个好人,自己就是一本很好的书,不仅提高了自己,也影响了别人。

天下有两种书:一种书是有字之书;一种是无字之书。有字之书形于纸上,无字之书跃然心间。有字书只是一张纸,但无字书却是一个人。一张纸上写满字,可以启迪一个头脑;一个人身上什么也看不到,有的只是他在日常生活中的行为,但这些行为却可以影响一片人。

学生读书不是为了看那纸上的字,而应该是学那书里的人和事。我们做人,不只是为了提高自己的修养,而是更好地影响我们身边的一片人。一个人道德修养再高也没有用,他改变不了一个世风日下的社会,可是,如果这个人把自己好的一面传给其他的人,并影响到他们,那么这个人就不是一个人了,而是一种精神,不自私的精神。

人是一本书,看人如读书,做人如写书。人的外表,不就是封面吗?人的内心,不就是内容吗?有的人,封面与内容同样高雅;有的人,封面与内容同等粗俗。有的人,封面很不起眼,却精彩无比;有的人,外表包装得如金似玉,内心却不堪入目。好人自然是一本好书,你打开扉页就有一缕鲜花的芬芳迎面而来。坏人自然是一本不好的书,你才揭开封面就能嗅到一股难闻的气味?

有的人如同一本幽默辞典,有的人仿佛一部科学论著。那些祸国殃民最终遗臭万年的民族败类,不就是一套活生生的反面教材吗?而那些为国为民洒尽一腔热血的志士,又多像一卷可

歌可泣的英雄史诗啊!

看人如读书,做人如写书。请不要怪母亲没有给你制出漂亮的封面,也不要怪父亲没有给你绘出美丽的插图。你自己这本书,主要还得靠你自己来写——用你的勇气和力量,用你的聪明和才智,用你的心血和汗珠……?

然而,总有一些人把不该删除的真诚删除了,结果自己这本书中没有了纯洁的位置。他们都忘记了:在生命的版面上,应该写下高尚,应该填上纯真,应该刻画奉献,应该描绘进取。

也许,你写了一生也成不了杰作;也许,你写了一世也成不了名著。但决不能因此而粗制滥造,随便应付,哪怕写出的书无人阅读,也要篇篇对得起自己的良心。

品茶·读书·做人相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术