再谒杜工部草堂

杨春涛

最早对杜甫草堂的认知始自于初中时学习《茅屋为秋风所破歌》,每每读起,如身临其境,无不动容,以至于和许多人一样,总以为杜甫的草堂岁月一直是凄凉的。后来,每到成都必去草堂,轻声诵读那难忘的诗句,静心感受诗人绝望悲愤的心情和忧国忧民的情怀。今年又一次来到草堂,却因为与一场腊梅盛开的相遇,竟让我找寻到了一个快乐、安逸的诗人。

战乱总是让手无寸铁的人们流离失所,伟大的诗人同样也无法避免。公元759年冬天,杜甫为避“安史之乱”,带着妻儿从华州出发,“满目悲生事,因人作远游。”寻觅向往的那一方乐土。先秦州,后同谷,一路颠沛流离,一路穷困潦倒。于乾元三年春至成都,经高适、严武等朋友的帮助,在浣花溪边盖起了茅屋,暂时停下了流亡的脚步。“但有故人供禄米,微躯此外更何求”,好友严武一直是诗人生活上的接济者。严武二次入川,还举荐杜甫为工部员外郎,诗人有了一生中最高的职位。草堂建成一年后(公元761年)的初秋,一场秋雨彻底掀去了浣花溪边的宁静,彻底掀去了诗人片刻的安逸。狂风怒号,大雨磅礴,任凭屋顶的茅草被一层层撕去,茅飞过江,茅洒郊外,茅挂林梢,诗人只能唇焦口燥地倚杖而立。无耐、无助从白天持续到夜晚,布衾似铁,布衣沾湿,难眠的诗人写下了脍炙人口的诗篇。我想,诗人不仅仅是从成都的这一场秋雨中发出了悲叹,发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的呼喊,而是更多的想起了在

秦州草屋、同谷草屋、以及一路走来的凄惨遭遇,想起了普天之下和自己相同境遇的寒士们,才淋漓尽致的写出了这首千古绝唱。四年后好友严武的突然离世,让失去生活资助的杜甫只得再次踏上流亡的路途。

心里回响着诗人的声声嗟叹,不知不觉人就来到了浣花溪边。走过一个桥头,忽然一阵清香飘过来,一树树浅粉色的梅花迎面扑来,在绿树青草的映衬下好似一团团飘落的红霞。以前来草堂的季节是只见梅树不见梅花,而这次竟被这满目的梅花惊艳了,适才有点沉闷的心情突然明快起来。一棵棵梅树在阳光和溪水的滋养下放任的生长着、盛开着。作为一个北方人,原本对梅花的美根深蒂固于“以曲为美,直则无姿;以欹为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”而溪边的梅树却没有经过一点的修剪斧正和捆绑扭曲,都是自然的舒展筋骨,昂扬向上,尽情的释放着活力。这种充满活力的的美瞬间颠覆了我的审美观,反而觉得这样的梅花应该是最美的,和早春明媚的阳光竟是那样的吻合。原来蜡梅不仅仅属于寒冬,她也是春天的女儿。看着眼前一树树浓密的浅红、深红,我忽然在想那段穷困潦倒的岁月里,也是在这样一个梅花绽放的日子里,诗人一定也是坐在溪边,用竹杖轻轻拨动着满溪的落英,轻轻浣洗着花瓣的浮尘,浣洗着自己身心的疲惫。望着嬉戏的孩童,听着潺潺的溪水,闻着清雅的梅香,暂时忘却了一路的流离转徙,暂时忘却了一路的满目苍夷,陶醉在一缕春风中,尽情享受着人生中难得的片刻安逸。我想,那一刻诗人也一定更喜欢这种在温暖和谐中无拘无束,自由自在的梅花了。

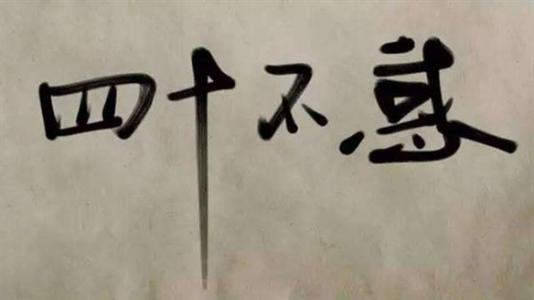

于是,我每次来草堂的初衷突然改变了,驻足在诗词碑林中,漫步在菜畦花坛边,静坐在茅屋石阶上......努力寻找着诗人在草堂安居的喜悦,安逸的微笑和悠闲的身影。相比于一路坎坷,特别是在同谷最穷困的日子,诗人在成都草堂度过了一段短暂却又美好的时光,找到了属于他的“诗与远方”,找到了心中的乐土。初到成都,诗人就写下《成都府》一诗,“我行山川异,忽在天一方”。拨云见日,柳暗花明,成都让诗人重新燃起了生活的希望。成都给诗人的印象是华屋林立,林木苍苍,歌舞升平,人声鼎沸的大都会,欣喜之感溢于言表。好友选择浣花溪西“林塘幽”的地方给诗人建起了草堂,诗人则用《卜居》记录了建草堂、得安居的喜悦。自此,诗人或与朋友赏花于锦江之滨,或与妻儿耕作在半亩方田,或与邻居畅聊在浣花溪旁,或与故交小酌在草堂之中......在这样的环境下,诗人的创作如泉水涌出,汩汩不止。杜甫用大量质朴的语言和真实的情感书写着成都的美好祥和,书写着田园的悠闲生活,书写着朋友相聚的喜悦之情......一行行诗句给人的色彩是明快的,情感是热烈的,场景是温馨的。诗人看着嫩绿的菜苗沐浴在春雨中,“好雨”“喜雨”写出了春夜降雨、润泽万物的心情。有朋来访,不亦乐乎,“蓬门今始为君开”,虽然盘飨“无兼味”,杯中“只旧醅”,还要邀请邻翁来作陪。杜甫的眼里,成都的美无处不在,诗人沉浸式的融入了成都的美,成都人的友善,成都的安逸中。诗人的欢乐在鸣唱翠柳的黄鹂上,在展翅高飞的白鹭上,在春风花草的甜香上,在衔泥筑巢的飞燕上,在懒卧暖沙的鸳鸯上,而更多的是在成都一年四季逞艳斗色,姹紫嫣红的花朵上。

众多的诗篇中,最能感受到诗人温馨和喜悦之情的当属组诗《江畔独步寻花》,七首诗一首一美景,一首一寓意,一首一深情。与之前的《同谷七歌》形成了极大的对比。在同谷的日子里,48岁的诗人竟白发乱垂耳,短衣不掩胫。“三年饥走荒山道”“手脚冻皴皮肉死”“悲风为我从天来”“男呻女吟四壁静”,可以想象诗人的境遇是何等的悲惨。在同谷,诗人甚至于向南方的三个弟弟遥遥长叹“汝归何处收兄骨?”。而在七首江畔寻花诗中,更多的是“喜”“爱”“怜”。从恼花、怜花流露出悲愁的情怀,到赏花时的喜悦之情,无不体现了诗人对美好生活的爱恋之意。锦江边上花团锦簇,花香氤氲,春光无限。诗人从对花的“恼”开始,情趣盎然地一路寻友、寻酒、寻花。路过两三个人家,伸出院墙的红白耀眼的花,似乎努力报答着春光的恩惠。透过树林,遥望少城之花,尽情想象城里的花开茂盛与安居乐业。来到黄四娘家的门前,沿途小路繁花似锦,花重枝垂,彩蝶在花间自由起舞,黄莺在林间欢快歌唱。我想,热情的四娘一定给小憩的诗人端上了用陶盏沏好的春茶,淡淡的茶香、浓浓的花香让诗人彻底忘却了世间的纷繁复杂,一切归于安宁,一切归于闲适。黄师塔前,桃花盛开绚丽,灿若红霞,诗人又陶醉于桃花的灼灼其华,陶醉于满目的深红、浅红......分不清哪种红是自己的最爱了。诗人寻花的脚步滞缓在这人间仙境中,爱花的情结也迅速浓烈起来,发出了“不是爱花即欲死”“只恐花尽老相催。”的深深感叹。

在那个战乱频频,民不聊生的年代,成都用自己的安宁、安逸和友善接纳了落魄、无助、凄惨的杜甫,杜甫也把自己最美的诗篇和记

忆留给了成都。270多篇经久传颂的诗篇,是杜甫思想和情怀的种子在成都的山山水水,一草一木,热情包容的滋养下诞生的。成都因杜甫而厚重,杜甫因成都而伟大。我想,如果不是严武的离去,成都可能是杜甫的人生永久归处。

作者简介:杨春涛,笔名怡然,甘肃省临夏市人,业余爱好写作、摄影,喜欢用文字记录生活中的真切感受。常有诗歌、散文发表于《中国诗歌网》《现代诗歌网》《散文网》《西部散文网》《今日头条》《清风笺诗歌》《临夏文艺》《三秦文学》《当代作家》《仓央嘉措诗社》《河州文苑》《民族日报》等网络和平面媒体。

再谒杜工部草堂相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术