当求知变得简单后,读书的功能也曲解了。古人读书,一月甚至一年读一本,是一个字一个字的斟酌推敲,像是在和不熟悉的人对话;古人识字,除非到先生哪里,从书本中一撇一捺地重复,像是揣摩前人的心思。所以,古人读书,需要更多的投入,“板凳不坐十年冷。”

在我们读书的那个年代,贫穷的不只是吃饭和穿衣,还有知识和阅读,一本语文课本,要天天看,反复看,文字要看,图片也要看,词语要勾勒出来,名句也要勾勒出来,文章中的插图有时候还要根据自己的画笔和想象描上好几遍,一学期下来,课本就被蹂躏的不像课本了。上小学的时候,有位同学不知道从哪里弄了一本《罗成》,用巴掌大的馍馍才换得借读一个晚上,回到家里饭也不知道吃连读两遍,有点“食不甘味”的感觉。

正因为那个年代书少,抄书就成了时尚,有的同学抄的既整齐有好看,让我们十分羡慕。如果哪位同学在作文里边引用一句古诗词和名人警句,老师会给很高的分数,并在全班讲读。

现在呢,只要睁开眼睛,电视里、网络上、广告中,到处都是文字,但这大部分文字没有意义;现在的人不需要知道的太多,“度娘”比脑子更快捷更准确。“学富五车”不如“度娘”一键。现在这种知识变得垂手可得的局面,从表面看,读书的载体、阅读的形式在发生变化,但实质上则是,思维方式变化了:人的思维已经很难集中在一点了,不断跳跃的思维,好处是活跃,坏处是好多人无法集中时间和精力做一件事情;微信、微博、头条里的俏皮话和废话多了,知道的常识性东西多,但思考辩析的能力差,“知道分子”多于知识分子,文化领域逐渐形成逆淘汰;人自主记忆力衰退,把记忆都交给电脑,把知识都交给“度娘”,读书被查书代替,阅读被检索代替,“开卷有益。”但很多不读书的人也很成功,有更多的人读一辈子书也没成功,“读书破万卷,下笔如有神。”何苦呢?

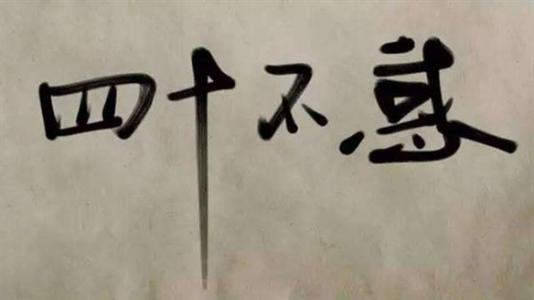

读书的功能不单单是阅读和求知,更重要的是自我修养。这三个功能本来就是同步同频同源的,当阅读娱乐求知检索后,原来苦苦追寻、上下求索的嚼菜根状态消失了,知识多了,修养没了,读书对人格、气质、心灵、形象塑造被隔裂和切断,再也找不到“腹有诗书气自华”的书卷气了。“古调多自恋,今人多不弹。”这种现象应当改变,在今天信息铺天盖地的时代,每个人都要建立自己的阅读兴趣,一是以自修为主,二是实在不明白方可请教,三是读书必须要与自己的人生规划勾连。

读书,是耐心仔细琢磨一件事情,要紧的不仅仅是阅读和求知,更重要的是修炼。

对网络阅读的“瞎想”相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术