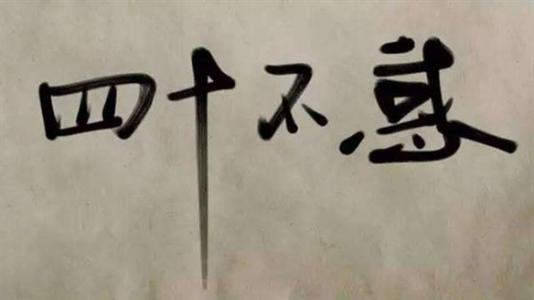

记忆深处是童年

广元市利州区清河小学廖中华

我生于农村,常年工作于农村,对农村有深厚的情感,常回忆起在故乡的童年生活,当下的孩子们对“故乡”的情感是没有我们和父辈那样浓烈,因为生在物质生活几近奢华,信息时代的原著民与我们和我们的父辈有不一样的童年。我觉得不管生活在哪个时代,我们都有必要记住“故乡”因为那是我们人生的来处。回溯我们在乡下生活的那一段经历当时看起来有些不堪,但回忆起我们的童年生活也挺生动的。反观今天的孩子们的童年,到有太多的难以言说!

“一代人有一代人的使命,一代人有一代人的不容易”,2000年是跨入21世纪的元年,亦或说是内卷时代的萌芽吧!可能大家对我的这个突兀的描述有点诧异。我想有必要给大家陈述一个事实,2000年开始中师、中专、包括部分大专院校、普通大学的大学生毕业都不包分配了,开始双向就业选择,要进入公务员队伍、事业单位都是逢进必考。体制机制的突然变革,让社会、家庭、需要就业的年轻人一下子茫然失措。也就是从这个时间节点开始,从城市到乡镇,再到农村所有的家庭仿佛一下子就“觉醒”了似的,大家都意识到要改变孩子的命运,家长首先必须要有雄厚的经济基础,孩子必须要有好教育。望子成龙、望女成凤成为了社会蔚然成风的一种风向标,随之应运而生的各种让你扑朔迷离的培训机构遍布大街小巷,追逐所谓好教育的内卷就这样徐徐拉开帷幕。

20多年我们随着全社会内卷的滚滚浪潮,追逐到好教育了吗?再回到“今天孩子们记忆最深处是什么”的话题上来。向记忆深处慢溯,我想记忆深处一定有童年经历的样子,童年一定有深深的时代印痕和与时代如影随形的物象符号。今天的孩子长大后,如果再来回溯自己的童年,我猜想:“他们的故事里一定有在父母安排下的好校园里学到崩溃的画面、有记不清是喜欢还是不喜欢上过的辅导班、有考过不知道是几级的艺术证书、有和同学疯狂打过的传奇三国杀王者荣耀、有从小学就开始的寄宿生活、有在这个时代独有标签“留守儿童”、有寄宿学校夜深人静想爸妈的眼泪、有往返寄宿学校乘坐的公共交通、有寄宿学校里父母一样的老师、有让孩子们痴迷的智能手机、平板电脑、有各种名头的培训机构、有在校园里精彩纷呈的艺术体育活动、有为了各种选拔参加的考试场面、有爷爷奶奶、外爷外婆、爸爸妈妈的万千宠爱、有自己的特立独行、有各种我们这一代和我们的父辈想想就奢侈的林林总总,你会发现他们的记忆里,有我们那个时代没有的太多的东西,着实让人有点羡慕,但他们的记忆却少有故乡的印痕。

这一切都离不开生于农村的父辈们为了下一代过上美好生活,义无反顾冲向国家改革开放的洪流中奋斗与打拼,他们成为了卷一代,父辈们有了这个时代赋予他们响亮的名字“农名工”。他们不畏艰难、不屈服于挫折,创造了属于这个时代各种奇迹,经历过像“春运”的各种艰难与尴尬,进过工厂、修过铁路、架过桥梁、挖过煤、进过黑砖窑、甚至被骗进过传销组织、绑过钢筋……似乎他们是无所不能。历经千难走出来,在城市或城镇有了自己的家。而他们发现自己却成了容不了城市,又回不了故乡的“漂泊一代”。

今天农村卷一代的孩子们多数没有乡村生活的这一段经历,是在万千宠爱中长大的一代,又恰逢社会高速发展,竞争趋于白热化的时代,似乎他们很不适应、抑郁、跳楼、自杀、近视、体质下降数据惊人,没有经历苦难、没有经历挫折的机会,成了根不知扎乡何处的“浮萍一代”。

回想我们和我们父辈的童年时代,于我看来虽没有今天的这些孩子如此丰富的物质,但回味起来到也蛮丰盈的。生于70、80年代的我们,童年是伴随饥饿、贫穷、寒冷、火拼……这些独有的时代印痕。我们这一代农村人的童年都有一个共同的经历,小学大都是在自己的“村小学”度过。学校基本是小青瓦土坯房,厕所都是旱厕,夏天如厕最难受,臭气熏天,还有万恶的蚊子把屁股叮咬的全是红疙瘩,至今都深深刻在记忆最深处。教室的地面是凹凸不平的三合泥,窗户都是上用塑料布绷起的,常有调皮的男孩子用手指戳了很多小洞,冬天凌冽的寒风吹得渗骨的冷,夏天倒是好一个凉快。桌子是双人长木桌,桌面上几乎都有男女同学用小刀或是钢笔画得界线(我们叫三八线),黑板是一块染了黑漆的木板,粉笔就很精贵了,老师常用一个竹管将很短的粉笔头套着写,操场是土坝子,天晴是光辉(灰),下雨是灿烂。但我们却很钟爱这光辉(灰)灿烂的操场,课间男孩子们最喜欢一群人开展斗鸡、打地牛(陀螺)、玩老鹰捉小鸡、弹弹子、打烟盒、跳大绳(用的葛藤当大绳)的游戏;女孩子们喜欢玩跳皮筋、抓籽儿、丢手绢儿、打沙包、踢毽子、跳步的游戏。只要下课的钟声响起操场就成了孩子们欢乐的海洋。

那个时候学校老师基本上都是民办教师为主,偶有一个公办教师,老师们既要照顾家庭,又要兼顾教学是他们生活的常态。但是他们对教学的态度是认真的,教案写得很工整,粉笔字写得也很漂亮,上课也讲普通话,只是发音带有很浓郁的家乡味道,所有我们这一代的普通话也都老师们的印记。他们对学生也是很严格的,那个时候学生在学校是很怕老师的,因为做错事,或是作业质量不达标,老师是要打手板儿或是打屁股的,在学校挨了老师的打是不敢回家说的,说了还会遭爸妈收拾,那个时候哪有什么“体罚”这个词语呢?听都没有听说过,所有的人只信奉“黄筋棍下出好人”的道理,管得严的老师是最受家长尊敬的。那个时候老师是各家各户大事小情的座上宾,好酒好菜相待以表示对老师的尊敬。当时老师们收入虽低,但在乡风淳朴的村里是很受尊重的人。

父辈们都是以农业为主,村庄里人口很多,甚是热闹,人情味烟火气很浓。村庄大都是以一个或两个姓氏在一起成聚居状分布,房屋以小青瓦土坯房为主,也有条件好的大户人家修得是穿斗式结构与榫卯结构相结合的四合院式的吊脚楼。川北地形多高山少平地,翻地大都以牛耕为主,山区常有野猪、野兔、野鸡等野生动物出没,偶尔还会破坏庄稼,多数家庭都养有猎狗,起到看家护院驱猎的作用。农村各家烤火煮饭都以柴火为主,主粮是包谷米与少量大米混合,外加一点酸菜和土豆颗颗煮成的“金裹银”(充满文化气息的名字),年少时吃到吐,但今天却觉得这才是人间至味。

而今回想起蜿蜒陡峭的山间父辈背柴歇气时中气十足吼声(我们老家叫“打乏声”)、耕地时婉转而高亢的放牛歌、蒿草锣鼓声、山间叮当的牛铃、穿梭于村庄院落急促的犬吠声、家门前的石板路、村头的老水井、镶嵌于溪流石桥、支于各家灶房边的石磨、手磨、袅袅炊烟、流于山涧潺潺溪流、剥不完的玉米粒、层层叠叠的莽莽大山在那个时候仿佛成了我们走出大山的重重牵绊。

走出大山、跳出农门是父辈们对子女的最大愿望,也成了我们不竭奋斗的动力。以前看山是愁苦万分的山,看水是阻隔我们前行的洪水猛兽,看蜿蜒崎岖的山路是永远没有尽头的路,看支于灶房边的石磨是祖辈们一圈一圈永远走不出去的圈……今天故乡那些林林总总的物象和美食,却成了我们魂牵梦绕的牵挂,是我们抹不去的童年回忆,是我们向下扎根,向上生长的沃土,是我们记忆最深处的桃花源和水云间。

记忆深处是童年相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术