不是所有的人都能成为你的朋友,从外表上看人和人似乎没有多大差别,但指挥人躯体的大脑就千差万别了。

经验告诉我们,你要交的真正的朋友,一般情况下,以下几点很重要。

首先文化背景类似的人容易成为朋友。文化是思想交流的基础,理论上彼此可以互相学习,但实际上一个人积累的知识,另外一个人,别说是短时间内学不会,即是你教了他好长时间,也很难学会,特别文化背景差别很大的两个人,谁也教不会谁。那个文化水平低的人,努力上了一辈子学,也没有把文化知识学好,你试图一下子把你的知识转化给他,这是概率很低的事。有时文化高的人在文化低的人面前讲道理,不自觉的有种居高临下的骄傲感,而文化低的人即是没有找到反驳的理由,也许表面上会附和,但实际背后,他会从人格尊严方面给别人说,你这人骄傲不谦虚,甚至拿圣人的标准和你比较,反说你的素质不咋地。不是说吗,在乌鸦的世界里,天鹅无论怎样做,都是有罪的。

人和人之间能看到对方的心该有多好啊,这样你就能找到真正的朋友,现实是我们看不到人心,我们能看到的就是文化背景不一样。

举个例子,几个熟悉的朋友在一起争论或者对一件事情个子发表意见,如果一个人先走了,那么大概率剩下的人,会你一言我一语说走这个人的不是,满足贬低别人抬高自己的欲望,而很少是背地里赞扬他,人性就是这样,打击别人,而被打击的人又不在场,不能反攻自己,这种情况甚至可以用谣言来贬低别人,这是许多文化水平不高的人喜欢干的。假如被贬低的人能够听到这群人的议论,那么他一定对这几个人恨之入骨,拒绝和他们成为朋友。

萧伯纳说:不要以为熟悉的人就会善待你,有时候他们比陌生人还可怕。

人心都是会隐藏演戏的,只有拥有的文化的高低是明摆在大家面前,隐藏不起来,要交真正朋友,应该相信看见的,而不能相信看不见的。

记得《三体》中有这样一句话:无知和弱小,不是生存的障碍,傲慢才是。余生,永远不要去搭理一个认知太低的人,因为你越是想要解释,争辩,讲道理。最终的结果就是,越无法叫醒他们,反而觉得你多管闲事,可笑至极。

美国作家弗格森曾讲:每个人都守着一扇从内开启的改变之门,即便你动之以情,晓之以理,也无法替别人开门。

第二,出身类似的人更易成为朋友。我们每个人都从小接受父母的影响,以及周围自然和人文环境的影响,而出身类似的人,父母的思想境界和周围的环境也很是接近,所以至少人生初期的一段时光里,你们接受的多方位思想教育是差不多的,父母的遗传基因,周围环境的影响,有时候真的是刻在骨子里,一辈子也是很难改变的。

电视剧《尘封十三载》大结局中,有句特别经典的话:基因装上子弹,性格瞄准目标,环境扣动扳机。这个说法非常生动地描述了基因、性格和环境在个体发展中的相互作用。而出身类似的人,在基因、性格、环境方面容易一样,为成为朋友提供了好的基础。

第三,三观一致的人容易成为朋友。

三观有哲学意义上的三观,有工作意义上的三观,有佛教意义上的三观。

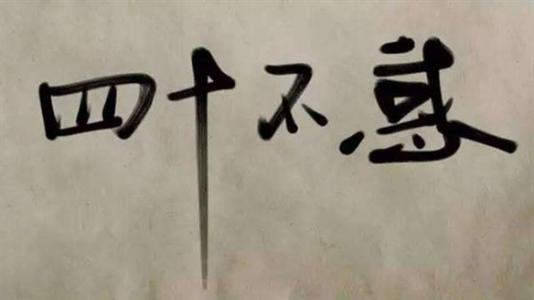

我们一般说的三观是世界观、人生观、价值观。

人的三观平时是交替混淆的,很难说清楚,而英国作家毛姆是这样说的,值得参考。

你敬畏天理,他崇尚权威,就是世界观不同。

你站在良知的一边,他站在赢者的一边,这是价值观不同。

你努力是为了理想的生活,他努力却是为了做人上人,这是人生观不同。

站在地球的角度看,三观是没有对错的,见识也不分高低,强行给人的三观分出等级,非要弄清楚是非对错,其实是一种狭隘。当你真正见过天地,便不再像瞎子摸象那么偏见了,原来事实上,世界观在地球上也是百花齐放的,并不统一。

作家拾遗是这样讲的:

人生观是拿来看待的,不是拿来评判的;

价值观是拿来畅谈的,不是拿来否定的;

世界观是拿来享受的,不是拿来鄙夷的。

尽管说三观是允许百花齐放的,但三观不合的人就很难成为要好的朋友,真正的朋友三观是一致的。

第四,知识和人性的修养水平相同的人容易成为朋友。

对于知识,不仅仅是指书本上学到的东西,它应包含你从出生到现在所积累的各种知识。知识是非常光明的放在每个人的面前,但把知识储存在头脑中的数量,人人是不同的。尽管有人说,知识多的人不一定有文化,懂道理多的人才是有文化。但事实上,头脑中积累的知识越多,转化为道理的可能性就越大。

其实许多人说的懂道理,多是指人性的修养高低,尽管人性的许多东西,自古以来就没有多少变化,可事实上,对于个人来讲,人性的修养是很难成熟的,或者说是终生都要不断提高自己的人性修养水平。每个人经历不同,悟性不同,遇到的事不同,对人性的理解就会有偏差。我们通常说的,战胜自我,超越自我,实际上主要指的是你人性的修养越来越高。

我们说的灵魂伴侣,本质上就是人性修养一致的人,因为许多东西是容易改变的,只有人性是非常难改变的,它的顽固性超出普通人的想象。两个人越靠近,越能感受到人性修养的不同,谁也改变不了谁,而且随着岁月不饶人,年龄的增长,即是生活在一起的人,人性的不同之处,并不是同化了,而是越来越强化了自己的弱点,有时候甚至水火不容。这就是对人性理解很深的鲁迅,为啥说人生得一知己足以,连两个也不去奢求,我们每个人都扪心自问,你有一个知己朋友吗?

以上四点并不能把成为朋友的基础包括完,只是属于比较重要的方面。即是这四点一样的人,也不一定能成为朋友,就像是一样的土壤,种下的种子不一样的话,结出的果实肯定也是不一样的,但可以肯定的是,土壤差别很大,即是种一样的种子,差别也是显而易见的,想成为好朋友,几乎不可能。

哲学家总结过,友谊分三类,分别基于有用、快乐和德性。其中,基于有用的友谊是大多数人所奉行的,基于快乐的友谊是年轻人所奉行的,只有基于德性的友谊才是最好的人所奉行的。第三类十分稀少,但这才是真正的友谊。在前两类中,友谊本身不是目的,而是被当作达到目的的手段。这也无可非议,因为在不幸中,人需要有用的朋友,但在幸运中,人更需要高尚的朋友。按照友谊的本义,一个人不能有许多朋友,但在快乐和有用方面,一个人倒是可以和许多人交往,并得到其益处。

真心希望,我们每个人都能找到真正的朋友,这个特别的朋友,虽然只是你生活的一部分内容,却能改变你的整个生活,他会让你相信人间有真情,也会让你确信,真的有一扇不加锁的门,只等待你去开启,那就是永恒的友谊之门,友谊天长地久。

《作者,陈本现,笔名,东方君子》

交朋友~相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术