闲谈散文的长短

文/飘忽轶男

每每看到一些作者洋洋洒洒几千上万字的中长篇散文,就很是羡慕他们扎实的文字功底和深厚的文化底蕴与饱满的激情。也强迫自己丰盈情怀,挖掘潜力写出像样的几篇中长篇散文,可是总是力不从心欲速不达。难怪有人说,最难写的是中长篇散文了。

关于什么是散文和散文是什么,作为一个文学爱好者,这里不去过多涉及,也不敢班门弄斧。感觉只要能抒发作者的真情实感、用灵活的写作方式表达出来就行,用不着过于拘泥和束缚,把简单的事情复杂化了。

什么是散文,《辞海》认为:中国六朝以来,为区别韵文与骈文,把凡不押韵、不重排偶的散体文章(包括经传史书),统称“散文”,后又有人定义泛指诗歌以外的所有文学体裁。随着时代的发展,散文的概念由广义向狭义转变,并受到西方文化的影响,它的含义和范围也在不断的演变。

关于散文篇幅的长短,文学界的专家学者们,各持己见,莫衷一是,至今也没有一个统一的定义和标准。不过人们对散文的普遍认知,大都趋于灵活精干。灵活精干就在于篇幅的短小精悍,散文的特点和意义在于形散而神不散。在遵从这个原则的前提下,个人认为于短小的故事或经历中,透出意义深邃的情感就行。而并非在于字数的多少和篇幅的长短,因为它毕竟不是小说。至于那些动辄四五千字以上,甚至数万字的散文,虽是情感饱满,但囊括在如此巨大的篇幅中,不免有些金粒藏于群沙之中,其魅力早已被读者的困倦冲淡了,怎可能还会有情感去感动读者呢?我们或许有一些新奇的经历和事物,或者受到了一些心灵的启发和感悟,但只需摘取最为发人深省的一些精彩片段,以自己最擅长的语言风格自然流畅的描写叙述出来就OK了,当然做到行云流水更好。

站在个人的角度,我比较喜欢短一些的散文。若是你把一件事情或者东西从头到尾,细枝末叶,想一应俱全地叙述清楚明白,从开始到结尾全过程都一一展开或翻来覆去的写,也就分不清主次和轻重了,同时那便也就不是散文了。

不过话又说回来,散文究竟是写长好还是写短好?这个没有具体标准和规范,也没有强制要求,酸菜萝卜各有所爱,关键是要根据具体情况而定。文章长短根据作品需要和写作者的水平与写作个性习惯而定,随心而写,随性而写,可长可短。现在生活的快节奏,短小精干的文章倒是应该更受欢迎一些。

文章的长短还要根据⽂章的主题而定,有些主题的内容不需要那么多啰嗦的废话,就让它言简意赅,突出主题的内容和表述的语句要说到点子上,作者观点清晰明了,阐述问题主题宣明,让读者明白无误地理解到作者的观点和思想就可以了,没必要去写成“懒婆娘的裹脚”!

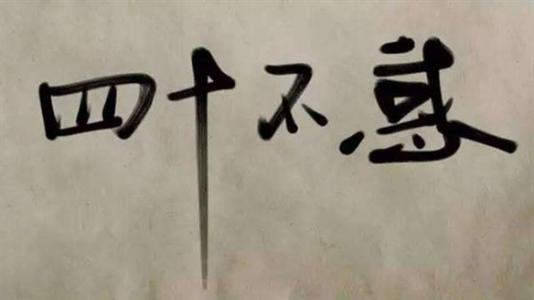

⽂章只有质量的优劣之分,没有长度的好坏之分,不管长文,短文,优质文章始终是最受欢迎的。一个优秀的散文写作者,应该是擅长用最精巧密致的语言,来说明自己的观点和抒发自己的胸臆。遍观古今,多少散文名家的经典之作不是小巧精悍,内秀其中呢?我个人是比较推崇朱自清和林清玄的散文的,篇幅精短,文字凝炼,字字珠玑,文采斐然,“不着一字,却尽得风流”。的却,精美的散文就该是留给读者足够大的空间,让读者去想象,去感悟。

回想和试看,我们曾经读过的那些优美散文,有哪一个是篇幅巨长的?如朱自清的《春》,不过才600多字,《荷塘月色》也才千字左右,而林清玄的就更为短小了,大多在数百字至一千多字之间。即便是鲁迅,郭沫若,矛盾,巴金,杨朔,刘白羽,孙犁……这些大师们,也很少写一些所谓的中长篇散文。

闲谈散文的长短相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术