远古的梦

文/尹瑞飞(哈密蒙古族)

额吉站立在冰天雪地里,不停地跺着脚,用哈气哈着手,脸被寒风吹的通红,不时地望向山下的那条小路,那是一条唯一通向冬窝子的路。

蒙古包里温暖如春,用木材和牛粪燃烧的火炉烧的正旺,炉子上的奶茶欢快地滚着,手把肉静静的在锅里温着。额吉是个喜欢干净的人,蒙古包里没有火炕,是地铺,在地面上先铺上一层羊粪,再铺上厚厚的干麦草,然后再铺上用羊毛擀成的毡,还有纯手工制作的各种花毯子,虽然是在地上,但都是保暖性非常好的,一点都不会冷。这得感谢老祖宗们在多年的游牧生活中留下的宝贵经验。

额吉总共有五个孩子,塔娜,琪琪格,斯琴,乌云和巴特尔。孩子们一直跟着他们游牧,没有固定的学校。额吉她们在春暖花开时,就会离开冬窝子,去水草肥美的夏牧场。在那里会有土坯房,还会有走读老师。老师是会汉语的蒙古族汉子,没有固定的教室,他经常骑着高头大马,出没在牧民比较集中的地方。天气好的时候,就在蒙古包外面,找些东西把他随身携带的小黑板固定好,孩子们席地而坐,津津有味的听他授课解惑。孩子们的年龄也不均衡,大的大小的小,但是老师教的非常认真,用母语教完课,再用汉语教,所以草原上的孩子大部分都会蒙古语和汉语。孩子们在开满野山花的天然教室里上课,鸟儿也跟着他们郎朗的读书声叽叽喳喳,蝴蝶们更是忙的不可开交,围绕着女生们的花辫花袍子翩翩起舞。孩子们的读书声更是穿越了乌拉尔山。

走读老师巴音,长的高大帅气,挺拔的鼻梁,深邃的眼睛,一头似卷非卷的齐肩长发,很是引人注目。据说是上过什么大学的,为了照顾年迈的父母和弟弟妹妹们,他不得不留在草原上,做一个走读老师,这样就可以有时间照顾家人了。尽管他被风吹日晒,皮肤粗糙黝黑,丝毫不影响他的魅力。巴音是个有着远大理想的人,额布格(爷爷)说:巴音是只草原鹰。

夏天的乌拉尔山早晚温差很大,中午还是很热,“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”,就这个情景。

塔娜偶尔会下山,跟汉族人有点熟,慢慢的也有朋友上山来看望她,有男有女,阿布(父亲)偶尔也会给他们煮风干肉,那个肉香味不仅仅是穿越了乌拉尔山,我想一定也飘到了喀喇昆仑山。风干肉是整个牧区储存肉类的一种特殊方法,把平时不舍得吃的羊肉,在天气不冷不热时晾晒,等肉变得半干不干时收集起来,撒上老盐,放在用羊皮缝制的袋子里,永远都不会坏,在转场时,它可就起了大用处了,大雪封山没有东西吃的时候,是用来救命的呢!朋友们也会跟着塔娜去采蘑菇,山里气候不定性,有太阳时山花烂漫,各种岩石,草坪,夹缝里都盛开着花朵,有紫色的,黄色的,唯独没有见过红色的。紫色的花小小的成片成片,黄色的花要大一些,应该有四个花瓣,中间的蕊细细的,绒绒的,在我眼里像极了童话里的小仙女,我渴望着快快长大下山去看看更多的不穿袍子的汉族人。

乌云飘过,大雨下过,是采蘑菇的最佳时间,它很神奇,生长得快,腐烂得也快。额吉常常带着我们去采蘑菇,也是给我们传授在山里的生存技能。雨过天晴,太阳普照过的地方会有很多的蘑菇,额吉说:“看清楚,地上只要有鼓起的一个小包一个小包,里面绝对藏着蘑菇。”当我们扒开小土包时,都会惊奇的叫喊“额吉,额吉拉,真的是跟雨伞一样的白色的蘑菇”,欢声笑语响彻云霄。

额吉会把采回来的蘑菇仔细的用山泉水清洗干净,小心地掰开再在太阳底下晾晒,剩下的小的立马用开水煮,放点盐味道很是鲜美,偶尔也会奢侈的放点羊肉和蘑菇一起爆炒,那个味道没有适合的词来形容,那是大山里的绝一味。晒干的蘑菇收起来,留着在冬窝子吃。

突然有一天塔娜不再穿袍子了,只穿裤子和上衣,把长长的辫子放开,只在脑后高高的用羊毛绳子绑起来,还挺好看的,塔娜不爱读书,走读老师长的再好看她都不喜欢书,塔娜长的好看,大大的眼睛,高高的鼻梁,也是深邃的眼睛,这也是草原人的共性吧。有一天听到额吉和阿布说:塔娜长大了,经常往山下跑遇到不好的人咋办,不如给她说个婆家,两人一拍即合。塔娜才16岁,怎么能给她找婆家呢?

成群的牛,成群的羊,阿布整天忙的不可开交。早起把牛群羊群赶到山的里面,那里有更好的水草,把牧羊犬放在那里看着它们,自己再去找寻枯死的树木,把它们集中起来,留着给有需要的人拉走。

才刚刚秋天,山里就开始下小雪了,洋洋洒洒的,把整座山的绿都覆盖了一层薄薄的白,白的下面还覆盖着碎碎的紫和妩媚的黄,它们的蕊孤傲的立在风中,倔强地摇曳着。突然一个毛驴车停在我家的蒙古包外面,额吉听到动静赶忙出门查看,车上爬起来一个被冻的瑟瑟发抖的人,是个汉族。阿布也出来了,用生硬的汉语问话,叫了一声兄弟,便不会再说了,开始比画,额吉示意阿布先把人弄进包里,让暖和暖和,阿布这才反应过来,伸手一拉,那人摇摇晃晃的已是站立不稳,阿布上前拦腰抱起转身就进了包里。天气变了,额吉早早地生了炉子,包里热乎乎的,奶香奶香的。阿布迅速脱了来人的鞋子,他身上只套了件外套,一条裤子,旧的布鞋。阿布摸摸他的脚,冰凉冰凉的,把他放在地铺上,乌云端来了一些雪,阿布赶快把雪抓在手里快速的给来人搓脚,把两只脚搓的通红,乌云也帮着搓手和身上。一会儿来人就缓过来了,开口说到:真是碰到了好人呐!他说他迷路了,本来是想上山弄些枯死的树木把它卖了,好过冬天。他不知道山上会这么冷,差点被冻死,幸亏他的毛驴子嗅到了烟火气,把他拉到了我家。

夏牧场,家家也不是很集中,一个包一个包也是有些距离的,这也是除了塔娜的朋友,第一个汉族朋友以这样的方式进入到了我家。额吉给他喝了热气腾腾的奶茶,他的脸色渐渐的红润起来,开始了连比带划的交谈,他说的也像是汉族话,我们几个也听不懂,没听过。只听他说河南,河南省知道,老师讲过,原来他是从河南逃荒来到乌拉尔山脚下的,没几年,才站稳脚跟。他住了一晚上,第二天,天气转晴,太阳出来雪也化了,又是满眼的绿,紫紫黄黄,空气里弥漫着沾着牛粪味的清香。阿布已帮来人装了一车枯木,吃过午饭,来人便千恩万谢的赶着他的毛驴车下山了。

成熟的蒲公英到处飞杨,蝴蝶更多了,蜻蜓也多了,蒙古包旁边的芨芨草长的漫过了我,紫红色的穗穗是我的最爱,也是捉迷藏的好地方,额吉不允许我们踩踏它们,让我们在有路的地方玩耍。

夕阳把半边天空染的血红,慢慢的往雪山下面落去,一个黑色的影子随着嘎吱嘎吱的声音,停在我家蒙古包外面,这次还没等额吉出去,便传来一声接一声的“宝音大哥”,阿布腾的一下便窜了出去,和来人亲切的打招呼,握手示好。他们说的话谁也听不懂,只能看表情,原来是那天救助的那个阿巴嘎(叔叔),还有个小呼(男孩)。阿巴嘎拎进来一个褡裢(牧民们用来装东西的,通常用在马背上),里面装了一些豌豆荚,小白菜,青菜,这些都是稀罕物,只有山下才能种植,那个时候山上山上几乎是没有来往的。阿巴嘎拉过呼就让跪下磕头,吓得额吉阿布不知所措。塔娜翻译说:让小男孩认阿布为干大,额吉为干妈。也就是干阿布,干额吉。

那天放学回家,看到额吉穿了一件白色的袍子,头上也是白色包头,两眼红肿的跪在蒙古包的右边,嘴里念念有词,我们吓得蹑手蹑脚的溜进了毡房,阿布用风干肉胡萝卜做了过年才能吃上的抓饭,偷偷告诉我们,额吉的额吉吾呼勒(死亡),还说是额吉做的梦,梦里萨满告诉她的,那时候我们都小,不知道山外面的事情,只知道额吉的娘家在另外一个很大的草原上,当时车马太慢,距离太远,根本就无法联系。

很快就又要转场到冬窝子了,阿布挑了一个晴空万里的天气,用了两峰骆驼,拆了热气腾腾的毡房,把那些不经常用的东西都集中大家共用的土坯房里,能带走的加上毡房架子,两峰骆驼够用了。巴特尔被套在皮大衣里和额吉骑着她的枣红马走在队伍的前面,我们几个赶着羊群牛群和阿布一起,牧羊犬断后防止狼群出没。每年的转场都会碰到狼群的骚扰,阿布和牧羊犬紧紧地护着我们,不到万不得已,阿布和所有转场的人,都不会去伤害狼的,额布格(爷爷)活着时说过,狼也是人类的朋友,因为我们共同生活在一个地球上,分享着同样的大自然,喝着同样甘甜的天山水。

转场就意味着我们失学了,也叫放假了,山里的气温越来越低,走读老师可不敢去冬窝子。冬窝子路特别难走,稍有不慎就会掉进峡谷里,所以要提前准备好半年的食物,经过一天的长途跋涉,大家已累的精疲力尽,到了地方,都长长的吐了口气。安全抵达冬窝子,稍作休整,男人们刨开被雪压住的地基,把蒙古包的架子快速地撑起来,四周用羊毛毡裹住,再用羊毛绳子一圈一圈地固定好,把毡房顶子封死,只留一个火炉子的烟囱口。很快蒙古包就搭好了,额吉也把炉子生着了,随着升起的袅袅烟雾,包里顿时就暖和了。巴特尔高兴地跑来跑去,累坏了,一头扎进被窝里,去做他的梦了。琪琪格(二姐)帮助额吉煮牛奶烧饭,风干肉炖干蘑菇,再放些酸菜,味道真的穿越了九天云霄。

在冬窝子最大的威胁就是狼。冬窝子地势较低,被大大小小的群山围在中间,气候适宜,雪不大,这里是冬窝子的专属地,夏天无论水草多肥美,都不会有人来这里放牧。所以草被薄薄的雪覆盖着,马,牛,羊都很聪明,用它们的尖嘴巴慢慢地啃食着厚厚的枯草,牧羊犬警惕的到处乱窜。

山的外围雪很大,狼找不到猎物,就会把目标投向冬窝子。尽管有牧羊犬也不能大意,否则整个山谷就会有动荡,狼不动我们也绝对不动。

每天晚上额吉和阿布会轮流照看羊群牛群,感觉到四周总有绿莹莹的眼睛,危机四伏。羊圈和牛圈中间的柱子上都各挂一盏马灯,狼怕火,在黑夜里有灯光,狼也怕,只祈祷人与自然和谐共生。

就这样,在战战兢兢的日子里,寒来暑往,秋收冬藏的在冬窝子和夏牧场之间游走。就这样,我们在转场的驼背上摇摇晃晃地长大。

转眼间,我们又到了夏牧场,那个被我们救过的汗族阿巴嘎(叔叔)也来了,这次他是来给塔娜说媒的,他说男方是个实实在在的种地的,在我们七嘴八舌的翻译下,阿布居然点头答应了。送走了阿巴嘎,塔娜放羊也回来了,圈好了羊,唱着自己的歌谣,欢快的像只百灵鸟。额吉在煮晚饭,用牛奶熬的米粥,烙饼。

山上的夜很静,偶尔会有猫头鹰的叫声,很冷,虽然是夏天,有花开,有草绿,出门还是得穿厚衣服,月亮很亮,亮的都能看到天空的蓝和洁白的云,星星使劲的冲着我眨眼睛。

突然传来塔娜的哭声,琪琪格惊慌失措的跑出来,告诉我:塔娜被阿布用马鞭抽了,塔娜不同意汉族阿巴嘎介绍的婚事,说她有喜欢的人了,阿布不允许,他已经答应了他的汉族安达(兄弟),为了脸面他不会改变主意的。塔娜的哭声像马头琴声,时而缓慢时而高亢,最后无声无息了,她睡着了。可怜的塔娜。

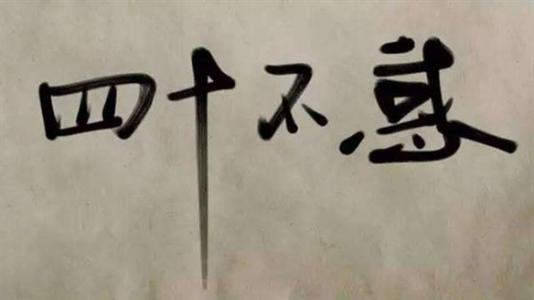

我们一代又一代的生活在山里,祖祖辈辈都以打猎和游牧为生,不知道外面的世界,如果不是巴音老师,我们不会说汉语,也不知道山下都可以自由恋爱了。

布谷鸟清脆的叫声回荡在松林里,时有野兔飞奔,梅花小鹿跟在鹿妈妈的身后,顽皮的蹭着鹿妈妈,相互亲吻着,山花还是碎碎的紫色,黄色的四瓣花,还有蒲公英,蒲公英也开的灿烂,一些更碎的小白花星星点点的点缀在花的海洋里。山里气温就跟小孩子的脸,说变就变,只要有块云,马上就会下雨,我们从小就穿着用粗制牛皮缝制的皮窝子(鞋)满山遍野的乱跑,它不容易被荆棘扎透,也不容易被露水打湿。

阿布的汉族安达又来过两次后,额吉变得忙碌起来。

很快秋天到了,塔娜的脸一天比一天难看,完全没有了往日的光彩,两眼无神,整个人痩的脱了像,乌黑的长发也用包头包了起来,琪琪格说:塔娜要嫁人了!那个时候我小,不知道嫁人是什么概念,每天放羊牧牛,念书,听巴音老师讲山外面的世界,上海,北京,都是课本上有的,我是一个从小就爱思考和做梦的人,梦里我就是那个被宠爱的小公主。

阿布突然在圈地里新搭了两顶蒙古包,说是要出嫁塔娜,家里也来了好几个跟额吉差不多“阿尼亚”(阿姨),额吉拿出了她珍藏的绫罗绸缎,还有我没见过的头饰琳琅满目。她们在比划着,裁剪着,缝制着,额吉的脸色也很凝重。

月亮像个银色的盘子,高高的被搁在天上,我喜欢看月亮,数星星,喜欢看月亮下的花花草草,喜欢它们叶子上滚动的露滴,据说那是“圣水”,喝了它会越来越美丽,我常常会冒着舌头被草割破的危险,偷偷的张开嘴巴在各种叶子上吮吸。一个黑影向我走来,是塔娜,她告诉我,她喜欢的男人是个山下的医生,我不理解喜欢是什么,难道和我喜欢喝露滴是一样的吗?

那一天,天是蓝色的,群山也是蓝色的。塔娜穿着我从来都没有见过的华丽服装,头上戴着跟牛角差不多的东西银光闪闪,还有五颜六色的珠珠,怔怔的坐在蒙古包里,宛若天女下凡。

山下上来了一群人,赶着一个大牛车,牛车上用红色的布包裹着,牛头上戴着大红花,还有一匹枣红马,油光锃亮的,也戴着大红花,雄赳赳气昂昂地立在牛车旁边,来人和阿布相互交换了哈达,还有一大堆的礼品。

乌云也从羊圈里赶出来41只羊,11头牛。羊头,牛头上栓的全是红色的毛线绳,乌云用哈达行过礼后把羊和牛交给了来人,说是塔娜的陪嫁。大家端起酒杯唱起敬酒歌,我看到了那个汉族安达,他不停的和阿布碰杯喝着马奶酒。额吉坐在蒙古包的角落不停的用衣角擦着眼睛,一群人簇拥着盛装的塔娜,塔娜一脸平静的走出蒙古包,对方来的人有汉族有蒙古族。我没搞清楚塔娜究竟嫁给谁了,她径直走到枣红马旁边,伸手轻轻的抚摸着马头,马停顿了一下,也侧脸回应了塔娜,塔娜抓起缰绳利索的一跃而起,便落在了枣红马的马鞍上,两脚轻轻一夹马肚子,两只绣花小红靴像极了两只蝴蝶,在马肚子下面翻飞着。枣红马撒开四蹄驮着它美丽的新主人飞奔而去,我看了塔娜上马时回头的那一憋,满眼的不甘心和怨恨。她没有哭,也没有和所有人告别。

天气很快就又转凉了,我们又周而复始的转场。那天阿布又去山里打猎,很晚了,还是没有回来。额吉宁可冻着都不肯进蒙古包,她死死地盯着那条唯一的一条通向冬窝子的路。

2024.5.24原创首发

远古的梦相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术