大槐树下

刘伦

在济南市某街道的一个居民小区里,灰蒙蒙的四五层高的小户型楼一座接着一座。楼的布局也不规则,弄得小柏油路依楼势七拐八拐的,被出租车司机戏称九道彎。这些楼都是改革开放初期市区大规模兴建新楼时为安置搬迁户盖的,已有30多年历史了。那时这里还是郊区,现在也早成了市区了。近几年,小区改造,旧楼包了保暖层,刷了外墙,安装了暖气,通了灶用燃气。小区显得亮堂了不少。

小区中间柏油路拐角处有一小块空地,长着一棵粗大的槐树,树冠伸展撒下一地阴凉。树荫下靠墙有一排固定长木凳,是社区的作品。旁边摆着许多旧座椅,木椅,軟椅,旧沙发等不一而足,都是附近居民搬来的。

上午10点钟,。太阳升的老高了,夏天大槐树下微风习习,乘凉最好;若是冬天,树叶落光了、树下则是阳光晒得暖暖的,正好晒太阳。这时小区里上班的、上学的都已走了,忙碌的热闹劲过去了,路上安安静静的。王姨手拿一个小座垫子,下楼来小心地缓慢地向大槐树走来。看到树下已坐了几个人。王姨一边打招呼一边在大伙专为她留的一个高椅上坐下,她个儿高,腰腿不好,坐高椅子方便。

她朝大伙说:“咱们这是天天按时来报到,除非下雨刮风,一天不拉呀!”

大家说:“咱们这是圆桌会议呀。”

“咱这是联合国会议呀。”

王姨笑说:“咱们每天来这儿说说话,聊聊天,愉快了心情,锻炼了脑子,多好的事啊,花钱也买不来呀!”

大家都笑起来。

又有几个老人来了,各自找座位坐下。大家随意地议论起了早点,哪儿买的油条好吃,哪儿的包子香------。正说着,路上过来一个衣冠整洁,皮鞋锃亮的推着自行车的白发老者。

王姨打趣地笑道:“这是哪儿来了个新姑爷呀?”

老者笑起来,说:“有这么老的新姑爷吗?”

大伙都哈哈哈笑的合不拢嘴,说:“都是你老伴把你打扮的,每天像去相亲似的,难怪别人说。”

后面坐着的一位患中风后遗症的大爷,通常一言不发,面无表情,只是听大伙说话,这时也露出了笑容。老者和大家说笑了一会,就告辞骑车去买菜买肉,然后再去接上学的孙女了,这些事是艰巨的任务,半点马虎不得的。

大家正热闹,见一个中年男人骑着电瓶车从路上嘟嘟开了过去。

王姨望了望背影撇撇嘴,说:“人都没了才来!老爹一个人在家捱着的时候,那屋里脏的,熏的人进不了门。早来给收拾收拾也算是当儿子的一点孝心。”

坐在一旁的胖胖的李姨愤愤地说:“这样的人,现在也不知道谁能治一治他们——”李姨停下喘了口气,她气管不好,话说急了就憋气,停了会儿接着说:“要说好的也不少,你看人家张老太。”转头向一位瘦小的白发老太太大声说:“张老太,你多有福呀,儿子整天住在这儿给你做饭吃,像个闺女一样伺候你。”张老太耳背。

张老太坐在椅子上,双手扶在手杖上,下巴抵在双手上,说:“俺的闺女儿子都常来,只是他们都上班,都忙。大儿子退休了,有时间罢了。”她患心脏病,住过两次医院,现在恢复的不错。大伙异口同声称赞她有福气,孩子孝顺。

王姨将上半身倾向张老太说:“好好的活着,就是为了你那一个月5千块钱的退休金,你也得好好活着!”张老太所在的企业效益好,退休金比王姨她们这些工厂早就倒闭,只拿

社会劳保的,要多1千好几呢。

张老太笑了,笑的满头的白发一颤一颤的说:“说的是!好好活。多活一天就多挣一天的钱啊!”大家都开心地大笑起来,李姨看着张老太,胖胖的脸上笑成了一朵花。

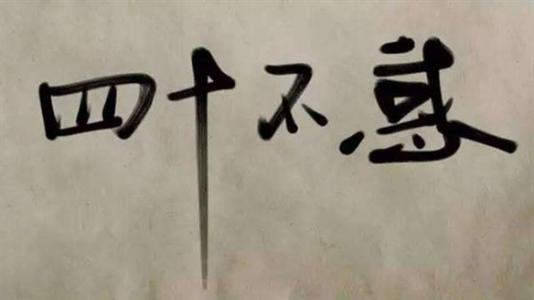

张老太说:“山东平均寿命78岁了,我已经超了,你们怎么也要高过这个数吆。”

王姨朗朗一笑,说:“我可没这个奢望,还有10年呢,糖尿病,心脏病,肾也不好,谁知道哪会儿就不行了。活到什么时候算什么时候,最好嘎嘣一下子,干净利落。”大伙又笑起来,有的说可别这么说,有的说这样最好。

有人对张老太说:“你住到孩子家里去,不就省儿女的事了吗?”

张老太摆摆手说:“可不行!去住过,顶多一个星期就得回来。金窝银窝不如自己的草窝啊,在自己家里多随便,多踏实呀!”

“是啊,是啊!”大伙赞同的点头,都有同感。

王姨叹道:“你多有福啊,三个孩子。我们都才一个。”

李姨接说:“我那时流产了一个,要不是政策不允许,我也是两个了,多好!”

旁边有人说现在可以要二胎了,三胎也可以。

李姨说:“可年轻人都不愿意生了,三孩就更不愿了。”

王姨说:“哎呀这以后,抬眼一看,满眼都是老头老太太了,愁不愁人呀!咱国家怎么办呢?”

李姨笑着对她直摆手,说:“咱别在这儿瞎操心了,有国家管呢。”

------

欢声笑语中,大槐树的树荫不知不觉地快移到正北了。

王姨说:“唉!快中午了,到该做饭的时候了。”

这伙老人这才起身互相道别,离开大槐树向自己家走去,路上还三三两两的边走边交谈。

作者:刘稚伦 女 退休科研人员曾在报刊、杂志上发表过一些散文和随笔

大槐树下相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术