外公的板凳

1

在我35岁以前,经常反复做着同样的两个梦:一件事、一个人。一件事是经常梦见我高考失利,于是乱七八糟的恶果纷至沓来,纠缠出一身醒后的冷汗。一个人就是外公,梦中的外公笑眯眯的,遇上放假或休息了,我兴冲冲地去看外公……这种梦直到35岁以后才渐渐消失。人们常说:梦是反的。确实是反的,高考我幸运地考取当时还算满意的大学,而外公刚好在我高考那年离去。

我与外婆家有大约6里路,分属两个不同的村,中间隔着小源湖的分叉。河水深时,一个单身的中年男人撑一条划子,为过往的路人摆渡;河水浅时,可以脱光衣服,扎进塑料袋,游过再穿上。小时我这边孙字辈的太多,爷爷奶奶看管不过来,父母就把我送到外婆家,所以那时父亲挑一担箩,一边是我,一边是半箩米。我的童年、少年就是在河对面的外婆家度过,直到上了初中。

河对岸的那个村叫“童大村”。一个以种庄稼为主,打鱼为辅的水乡,稍微殷实的人家会有渔船。农闲时会在湖里划的很远,打鱼、摘莲蓬、捞菱角。最难忘的就是夏天摘莲蓬的情景了。我随外公划一条船,怀着喜悦的心情,边划边轻撩起船边盎然的水草。随着渐划渐深,眼前突然出现铺天盖地的荷叶,像是用碧绿点燃了一整个的夏天。绿的夺人心魄,占据了一湖的风情。而当清风吹过水面,弹拨着无韵的暄响,仿佛是绿色的旋律,悠扬出一首低吟的渔歌。在当空的烈日下,我摘下一片荷叶戴在头上,全身心地融入这荷叶田田……

外婆家有两间平房,用土坯子砌的。到80年代末我们开始用红砖盖房时,到外公、外婆先后离开人世时,还是那两间土坯子房。这就是我人生最初的生活和记忆,而让我记忆犹深的是:外公的板凳。

2

板凳在农村里常见得很,村户人家房屋小,常常是一间屋子半间床。倒是板凳不占地方,搬动也方便。想起外公,就会马上想起他坐在板凳上的样子:或忙碌地搓着麻草,或清闲地打个盹。那板凳约50公分长,40公分高,凳脚斜向两边,凳面光滑如漆。

七十年代初,乡下还没有供销社,村里就在路口搭建了一个代销店,为全村老百姓提供日常用品,代销店不能赚也不能亏,选中了外公专门看店。外公带上他的板凳和我,白天就守在店里。每年下来一盘点,都亏个几十元。我很清楚,那亏损的基本都是我给吃的,果糖啊、饼干啊之类,经常踩着板凳到柜架上塞满一口袋。而外公毫不吝啬我的贪吃,视而不见,见而不责。

后来大一点时,外公教我下棋。外公坐在板凳上,我蹲在对面,爷孙俩一坐一蹲的趴在那不分你我。其实外公棋艺一般,只是懂得规则吧,一段时间之后,就已经不是我的对手。

到了夏天,菱角出来的季节,是我最快乐的日子。菱角从摘下到切出是很麻烦的,那时外公坐在板凳上,用斫柴的弯刀,一个一个的剖开,经常是下一个还没切出,上一个我已经咽下,于是蹲在那口水打转、眼巴巴地盯着外公刀下的菱角。

到了晚上,吃过晚饭后,外公扛起家里仅有的一张竹床,我端着板凳,一起来到村头称之为“风口”的地方。村里很多人都聚在这里,称之为“纳凉”。大家有说有笑,在晚风里驱除一天的疲劳和夏日的炎热。我睡在床上,外公就坐在板凳上,摇着扇子为我驱赶一些零星飞来的蚊蝇。

这种淡淡的记忆,后来每每想起就会鼻子发酸,因为小时所有美好的记忆好象只存在于外公,没有与别人关联的。想来外公是个极好脾气的人,对家人从不打骂,与邻里相处和睦。一生勤劳质朴,默默耕耘,宽容忍让,与世无争。就像他坐下的那板凳,既坚韧执着,也温凉柔和,无论风雨,无论晨昏。

有一次我问母亲:小时外公打过你吗?母亲说:从没,骂都没有过。

3

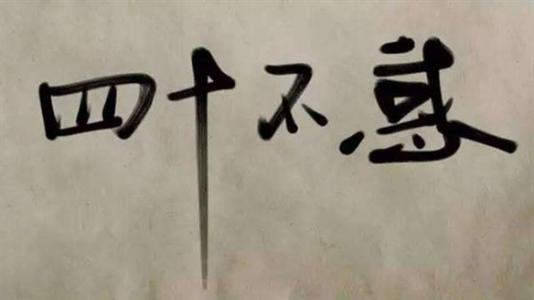

上了初中后我就离家住读了,只有每年的寒暑假去看外公。虽然还算少年的孩子,也开始有了负担,开始面对人生的一些东西。代之以曾经的疼爱,更多的是压力,人生的档案里,开始记下泪水和艰辛了。这个时候,父母给予的是严格。而给予疼爱的,还是只有外公。

外公不在意我学习成绩的好坏,不在意我是否变得更加懂事,永远只在意一件事:我是否开心。对于外公这种毫无原则的爱,我有时甚至设想:如果我变成一个大家公认的“坏孩子”,外公是不是还一样的疼爱、关心?在外公毫无底限毫无边缘的疼爱里,我感觉答案是肯定的。

就算慢慢长大,每一次站在外公面前,他还是当我孩子一样,极尽可能地倾注着他的所有:一大盘我最爱吃的鱼籽端上来了,母亲说鱼籽吃多了容易变笨,不会读书,但我就是爱吃。外公也不理会母亲的说法,只要我喜欢,他就不顾天寒地冻,下河去捞鱼。鸡块也端上来了,曾经过年吃鸡时,我问母亲怎么没有外公家的好吃呢?后来母亲说:家里的鸡提前杀好后,好的部分是留给过年来客,鸡头脚尾就拌些别的菜自家吃了。而外公,是把最好的部分给你吃了。

那段岁月虽然穷困,但因有了外公,我依然拥有人间至甜至美的享受。

4

在我读高二时,外公因一次意外摔断了左腿。截肢后的外公靠跪着板凳支撑,我听说后大哭了一场。这个世界上最好的人,也是对我最好的人,竟遭受如此的命运。放假的第一天我就冲到外婆家,外公坐在板凳上歇息,笑容依然安祥,像是不曾发生什么。我眼泪汪汪地抚摸着外公的腿,摩挲着板凳,在心里想:等我有了工作,一定要给外公最好的治疗,要给外公重新接肢,给外公最好的生活。

高三时,学习更加紧张了,千军万马过独木桥的气息更加浓厚,“明天是穿草鞋还是穿皮鞋”的论调让每个人像机器一样拼命地投入学习,甚至顾不上洗澡,顾不上与学习无关的一切,于是各种传染性疾病在同学中蔓延。就像我们小时,几乎所有的农村孩子头上生过瘌痢一样,许多同学都先后长了疥疮。我无一例外地“命中”,奇痒难止,苦不堪言,越抓越痒,遍布全身。疥疮的传染性极强,染上的人自身难保,好了的人避之不及。让人惶惶不可终日,根本无法安心学习。

父母由于农活忙,没法抽身。外公来了,执意要来。早晨就拖着那条残腿,坐了40多公里的车,再借助那条板凳,半立半跪地完成4公里的山路,到傍晚时到了土桥王寨。晚上下自习后,外公用高锰酸钾泡水,慢慢在我身上抹,背上、脚上、大腿间……抹的很慢、很轻,抹的我眼泪强忍着在打转,扭过头后终于还是砸在那火热的地面。连续三天,外公重复着一样的事,然后挨着我睡下。

高考结束后,正是农村“双抢”开始,无法预知的结果,让我像牛一样在烈日的土地里,没日没夜、无怨无念的炙烤。一个晚上,河对面来了一个叔叔,告诉母亲,外公因“肺痨”于当天下午去世。

我和父母赶到河对岸,外公已换上一身白衣,躺在那张我曾经睡过的竹床上。我坐在板凳上,没有眼泪,看着大人们忙进忙出。送外公上山的那一天,我带上了那条板凳,扎入外公墓旁的泥土。我想:让它长成一棵树吧,陪伴着外公。

5

几天之后,录取通知书到了。外公没有看到这一刻,那个我第一个就想告诉喜讯的人,却在这时不在了。但我一直心有不甘:那数不表的贫穷日子里,外公一直是这样默默地劳作着,对每个人微笑着,对我们疼爱着,从没抱怨什么,难道他就没觉得苦吗?不觉得累吗?他的内心某个角落在某些时候,就没想过一丝的回报吗?多年后我还不放弃地想:如果外公看到那一刻,会是怎样的反应?如果外公看到我参加工作,看到我娶妻、生子,还是那样的平静、淡然吗?这个世间到底什么才是他的最苦?什么让他也会雀然欢喜?

记不清是几岁时,我曾问母亲:外公姓童,小姨也姓童,你为何是姓黎?母亲笑着说:既然你能问到这问题,说明你在脑子里开始思考一些事了,我也可以跟你说了。于是母亲聊起她的小时:

在她七岁那年,生父病逝,外婆改嫁现在的外公。外公没有嫌弃这个年少就失去父亲的女孩,反而比亲生父亲更加疼爱,送她上了私塾,这在当时的农村是极少的。所以母亲后来在农村也算是知书明理,能写会算,受人尊重。

这些事如果放在别人身上,我听说时会有一点吃惊。但因是我外公,我已经亲身体会,才觉得那么自然。自然得就像外公的爱:如阳光,无时不在;如雨露,润物无声;如细流,涓涓渗入;如明月,和熙生辉。

而他自己,就像那板凳,朴讷地呆在房间的一隅,守着岁月,伴着风雨。

张璇女士有一篇《大作家的小板凳》,是回忆她的姥爷——著名作家孙犁先生。里面有一段话:姥爷这一生,睡硬板床,坐矮板凳,练就了一身硬骨头。这句话放在我外公身上,也是恰如其分。透过岁月,在板凳身上,更是读出万般沧桑,别样安慰。

是夜,不确定是几点。我对爱人说:今天周末,我们去看外公吧。爱人说:好啊。于是我们骑车去外婆家,一走进那土坯房,外公正端坐在板凳上,阳光很好,穿堂而入,照在外公笑眯眯的脸上。我们蹲在外公旁边,我伸手想掸落外公袖上的灰屑,突然痛的大叫一声——爱人又在咬我的手指。她一直有梦中磨牙的习惯,一磨就咬我的手指……

被梦惊醒的我呆靠在床上,心里轻轻的说:外公,我又想您了……

作者:陈君

外公的板凳相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术