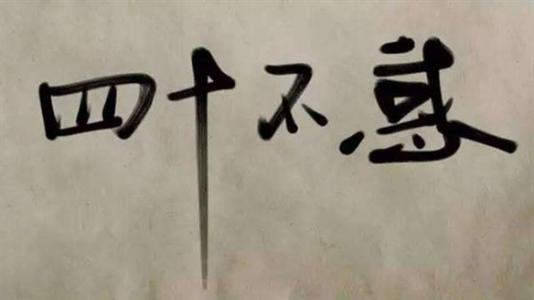

《再叙“拾麦”》

“拾麦”一词,始于远古,应该在神农氏历史传说之后,广泛于北方农村,是广大农民在夏收时节普遍参与的一项生产活动,那一句妇孺皆知的“粒粒皆辛苦”恒世名句,可能就渗透着并诠释了“拾麦”的深层含意。

我,一个出生在五十年代农家的孩子,最早参加生产队的生产劳动时,拾麦便是我们主要劳动项目,五六岁、七八岁、十来岁、五六十岁、七八十岁等等吧,各年龄段的男女老少,都可以从事这项劳动。首先不需要带任何工具,不需要岗前的技术培训,只要认识什么是麦穗,无论大小都行,当然越大越好。其次,能弯下腰把麦穗拾起来,捏在手里也中,放在随身带的篮子里或包包里,都中;其三,手脚灵便者,眼疾手快者是优上加优。

那时拾麦有两个目的,一是跟在生产队拉麦车的后面,将强壮老力用大搡扠抛洒在地垄上的麦子,带秸秆的拾捡起来,放到大麦堆上,不让生产队的麦子丟失在地里,反正乱七八糟的跟在装麦的牛车后面,拾半天,可挣二分工,这是在生产队上工的。二是在上工时间之外,可以在各个生产队割完拉完的麦地里,在各生产队牛车拉麦的路上,拾些洒落在路边和圪堰上的麦子,这些麦子可以拿回自家,有时,碰到哪个生产队的拉麦车,趁牛把式专注前面时,在后边使劲从大车上抽下一大把,有的大车装的齐整,压杆刹的特别牢固时,你再使劲,也抽不下来几棵麦子。

可是,在那时农村农民的心窝里,麦子是最宝贵的东西,比现在大家追宠的火龙果、珍珠果都宝贝的多,那时谁家能吃上一碗白面条,能吃上一个白蒸馍,足可以让一家老少在街访邻居面前炫耀个十天半月。因此那时到了火麦连天,生产队全体老少都要全力以赴投入收麦,每天起五更摸黑人工割麦,把带秸秆的麦子拉到麦场里,垛起大堆的麦垛,让牛拉石滾子,慢慢腾腾碾碾场,扬扬场,得三二十天,生产队才能把麦子分到社员家里,好的生产队,每人能分个百八十斤就是十里八乡有名气、挺富裕的生产队,最典型的生产队每人一年只能分得十斤八斤小麦,我清清楚楚的记得,第七生产队的一个大哥只借到了一百斤小麦,就取回了新媳妇。

我家是老宅院,一宅院分好几家,院中最年长的是我的一个大娘,满嘴没牙,可拾麦时,她不怕热,不怕饿,几乎天天挎个烂竹篮子,去拾麦,见到路上有踩碎的麦穗时,她会蹲在地上,用手指把一粒粒麦籽捡起来,至今我还记得大娘常说“拾麦人、别嫌瞎、哪一穗、没两仨”的顺口溜。

回头想想那时生活困若,没有把人饿死,也会让现在的年轻人看着把人可怜死。

几十年后的今天,世道大变,在农村,在城镇的大家小户,最不缺的就是名目繁多的各类食物,从三十年前人们炫耀的还是米、面油,到今天开始一日三餐的肉、蛋、奶,可以说是真正在生活方面达到了量变与质变的双重标准。

农村各家各户大圈小屯的储存粮食已成为落后时代老农意识,都是只存一点新鲜的够吃即可,把多余的、吃不着的粮食都作为畜牲的饲料进行了变象交换,甚至在地边让收割机把粮食装到电动三轮车上,直接送到粮食收购站,既省去到家保存的烦索,家里庭堂也干干净净,人也少出很多力气。

但是,在这样的环境之下,也新生了一大批不珍惜粮食的新式农民,让农民勤劳节俭的优良传统逊色了许多,一大批主流农民,也包括我在内,对此情此景倍感愤概,随之决定以实际行动,对那些鄙视农民,鄙视热爱劳动,挥霍浪费粮食的行为予以还击。

5月26日是周日,一同学得知洛栾快道马迴路口以东,伊河大堤以西的几百亩麦田,是北大荒集团的承包地,前一天这几百亩小麦刚收割完毕,但因田为水井灌溉设施的影响,大型收割机不能将管路和井房之类的小麦收割干净,边角地方留有许多麦子,农场也不再回收,眼看着十分可惜,我们也就备好大包,镰刀,绳子,茶水等,到了麦田,拾的拾,割的割,一袋一袋的麦穗把越野车后备箱填的实实踏踏。麦也拾了,汗也出了,真高兴。6月2日,又一个周未,还是我们几人同行,还是老地点,又痛痛快快拾了半天,并且趁着天不太热,水泥路面又宽敞干净,风向也不错,就地取材,趁风扬场,两个小时折腾下来,把麦秸和大糠全部去除,拿着干干净净的二十斤麦子回家,这在我的拾麦史中,还是辉煌的一页。

先后七八天中间,我共去拾了四次,拾的最多的是第一次,俩人共收获五六十斤净麦,累计共有一百多斤,可喜可贺。

这几次行动,不仅对讥讽我们低卑的人有力还击,我们从中又找到五十年前的那种快乐的感觉,让人超常享受劳动无尚光荣,更让我们珍惜的是,又捡回了伟大的农民身上那种无尚高贵的美德与品质。

我爱拾麦,我更爱拾麦那种纯朴的美德。

作者简介:郑红昌,退休教师,河南伊川人,喜爱散文诗歌,喜欢深入生活,在平凡的生活中挖掘素材,为美而歌。

再叙“拾麦”相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术