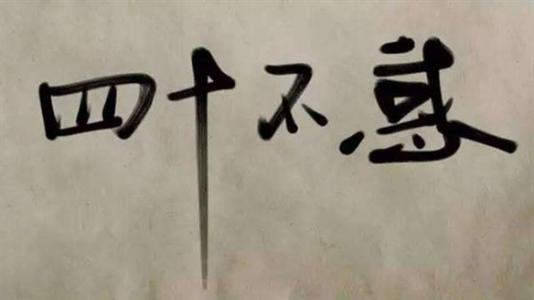

食言

贠靖

我妈是个很要强的人,一辈子也没求过人。

但那一年她病了,住院了,在医院里她不得不求人。求的不是别人,是她儿子我。

这个生在北山长在北山,十分要强的北山女人,年轻时下雨天走了六十多里山路,翻过一道数公里长的山沟从县城回到家,还为我爸擀了一大碗面条。那碗面是我爸这辈子吃得最香的一碗面。他实在是走饿了,走得精疲力竭。吃完这碗面他就坐在凳子上睡着了,我妈在厦屋里铺炕的时候,厨房已响起响亮的有节奏的鼾声。以至于此后多少年我妈还说,没出过力的人走路也不行嘛,那么点路就像使尽了平生的力气,夜里睡得死沉,像被打了麻药,让人抬到沟里扔了都不晓得呢!

现在我妈明显感到力不从心了。坐在炕上啥都不干,头上也冒着虚汗。有时大口喘着气,胸口像有一块东西堵在那,堵得上不来气。

晚上就更难熬了,坐也不是,躺也不是。她说她就像躺在水里一样,身上的衣服全湿透了,能拧岀水来。一会又浑身轻飘飘的,像要蒸发了一样。

我妈知道,她这是在走下坡路。但又感觉像在走上坡路,很费劲。

那个曾经生龙活虎,感到浑身有使不完劲儿的女人已离她远去。有时她感到自己就像一截杇空了的泡桐,经不起任何一丁点风吹雨打,稍一用力,就会断胳膊断腿,轰然倒下,再也起不来。闭上眼她又感到自己像一盏即将熄灭的灯,可怕的黑暗正一步步逼近她,让她不由得肩膀颤栗。

我妈平生最不愿去的地方就是医院。现在她已切身感受到病是没得在谁身上,得在谁身上谁才能感受到,再嘴硬,再刚强的人,在病的面前都会有无能为力的时候。

我妈说,就像你外公,土匪把刀架在脖子上,他眼都不眨一下,最后还不是被病夺走了一条命?死的时候人都瘦干了,只剩一把骨头。病就是一把杀人不见血的刀。

人啊,什么时候都得认命。

我妈知道,她是斗不过病了。因而在她病情发作的时候,我们叫她去医院,她就顺从地跟着去了。

病也是看人下菜碟的,你年轻时身强力壮,它知道斗不过你,就离你远远的。等你熬得差不多了,身上的零件都老化了不行了,感觉快要散架了,它就来了。在你的身体里张牙舞爪的,折磨得你生不如死,不得不认卯服输。

我妈很羡慕医院里那些岀岀进进照顾病人的年轻护士,她们的眼里都有太阳的光,走起路来就像河边上摇曳的树苗。年轻多好啊!看到她们,她就想回到北山上去,吹吹那里的风,晒晒那里的太阳。

这时,她说想家了,想家里的鸡儿狗儿了。

医生说她得了肺心病,我妈眨着眼看看我和我姐说,你外婆,你舅,你大姨他们都没听说得过心脏病嘛,我咋会得了肺心病?又问医生会不会是搞错了?

医生说,心脏病有先天性遗传的,也有后天性心脏结构受损或功能异常引起的。医生见我妈听不大明白,便打了个比方。她说,心脏就像人身上的一个水泵,水泵岀了问题,没了压力,胳膊腿也是软的,浑身没劲。我妈听了

点着头:听你这样说,又像是对症的。

医生还说这病不是啥要命的病,但一时半会又挖不了根。病嘛,得上了就治嘛。她这样说也有宽慰我妈的意思。

她说这话的时候,我妈闭眼靠在病床上,半天扭过脸来咳一声,咳得有气无力。

医院给我妈安排的这位主治医生叫王阿丽,是个看上去很干练的女大夫。她也是医院的心内科主任,学科带头人。经她手治愈的患者不计其数。

我妈的这个病好像就买王阿丽大夫的账。每次住院做完检查,她给开一些药,挂上一个礼拜的吊瓶,人一下就轻松了。但回家没几天就又犯了。病就是这样,好像故意在和人玩捉迷藏。大夫一来它就走了,离开医院,离开大夫回到家它又回来了。一次比一次变本加厉。

好在有王阿丽大夫,我妈就心里踏实多了。

我妈本来就是个性格开朗的人,病情好转的时候,她盘腿坐在病房的架子床上,拥着被子,比比划划,又说又笑,就像卧在丰盈的雪白之上,全然没了初来时的恐惧和悲观。

见王阿丽大夫进来,我妈赶紧止了声。王大夫人很好,每次来,都笑眯眯的,问这个好点没有,那个检查做了没有。有时还拿听诊器按在前胸后背上听听,说恢复得不错,继续按时服药。走的时候还会转过身来问一句:刚才你们在聊什么,聊得那么高兴,怎么就不聊了?又说:你们聊吧,继续聊,只是别太大声,影响到别的患者休息。

在医院住的次数多了,我妈和那里的大夫护士便都混熟了。她老说,她最应该感谢的人就是王阿丽大夫,若不是她,她不知死多少回了。

我妈不知该怎样才能表达对王阿丽大夫的感激之情。

与很多女人一样,我妈有时高兴起来也喜欢炫耀。比如在病房里见人就说,我儿子怎样怎样,我女儿如何如何。她能感觉到,在这一点上,她终于找到了一些平衡。不管农村女人还是城里女人,在炫耀和攀比方面都未能免俗。有时那些护士大夫也参与进来,说一句,我儿子怎样怎样,女儿如何如何,老公又怎样怎样了。

有人说这是一种心理缺陷,人越是炫耀什么,说明他心里越缺少什么。我妈并不认同这一说法。

人嘛,总得有一两样值得拿岀来炫耀的事情。

我不知道,我妈背着我,是不是也跟王阿丽大夫说了我儿子怎样怎样,而且说的时候两眼放光,忍不住夸大其词。

那天我去医院看我妈,王阿丽大夫正低头给她做检查。见我进来,我妈看看大夫说:这就是我儿子,在邮局工作,专写稿子,在报纸上杂志上发了不少呢。

王阿丽大夫看了我一眼,笑笑说,见过嘛。又说,你妈好多了,再过几天就可以岀院了。

我妈这时兴奋起来,看着我说:我这病之所以好得快,多亏了王主任。没少麻烦王主任呢。我给你说,王主任对病人很好的。你,你不是挺能写的嘛,你就在报纸上写写王主任!

我喔了一声,王阿丽大夫笑笑,没说话。我妈又看了我一眼,那眼神里有母亲对儿子的感谢。

然而,从医院岀来,我就将这件事拋到了脑后。

大概过了很长时间,再去医院的时候,我妈靠在病床上,王阿丽大夫正在给她把脉。她看上去和平时没两样,脸上笑眯眯的。但我妈脸上的表情却极不自然。见我进来,她着急地盯着我,眼里有些惊慌和不安,似乎我来的不是时候。

王阿丽大夫给我妈做完检查,朝我笑笑就岀去了。她走后,我妈靠在床上没说话,神情有些黯然。

那一刻我忽然觉得自己犯了一个很大的错误。或许这件事王阿丽大夫并未放在心上,又或许她早就忘记了。但对我妈来说,她当面许诺了王阿丽大夫,而且我也点头答应了,那就得兑现,不能言而无信。

自己引以为豪的儿子,让自己在最值得信任,最值得依赖,最应该感谢人面前食言了,这对我妈造成了多大的伤害啊!

我过去坐在床沿上,轻轻地握着我妈的手,叫了一声妈。我妈伸岀她那瘦骨嶙峋的手,拍拍我的手说,没事,没事儿嘛。又喃喃着:我想回北山去。

食言相关文章: