火炕年谱

卢国强

——在东北,没有什么东西能够代替一爿火炕,熨热你冰冷的乡愁

一

火炕宽宽的,长长的,厚厚的,匍匐在老屋里,散发着持久的热。老王大哥高高的,瘦瘦的,黑色的脸庞像抹了一层炕洞油。阳光从斜仄窗口投进来,院子里那棵亭亭玉立的海糖果树便在棕灰色的炕席上婆娑起舞。老王大哥不抽烟,不喝水,他盘起腿,抓一把炒瓜子,一边嗑,一边回忆30年前的那场累。

东北黑土富得流油,黄土反不多见,老王大哥借了邻家的牛车从三里之遥的山沟里挖回来,在太阳底下暴晒一整天,井拔凉水晒热,新鲜的稻草铡成寸段。

老王当过兵,旧军装洗得比春天的草还要淡一些,但是比黄土颜色深,因膝盖和肘臂处上了补丁,干活时才舍得穿。他弯下腰用力的时候,浑身的肌肉都在跳,汗珠子反射着金色的阳光,啪嗒啪嗒甩进泥土里,迸发出一股股腥热之气。

料备齐,精神头准备好,撸起袖子开始和泥。和泥最佳状态是光着脚,在泥浆里踩。让体温去融化黏土的硬度,让汗水去中和土壤里的酸碱,等糯软的泥巴与稻草充分结合,便一块块放进木制模具里风干塑形。这个过程叫脱坯,这是东北农村最累的活计,没有之一。

脱坯、苫房、打井、编席、捕鱼、狩猎、开荒、种地,这是东北男儿最基本的生存技能。有些手艺甚至不用学习,其程式程序已经刻在骨头里,融化在血液中,用得着的时候灵光乍现,如同鬼神附体一般随心所欲游刃有余。

当泥坯里的水分子在暴烈的阳光下翩翩起舞的时候,老王大哥开始编织炕席。苇子来自东湖,细腻光滑,散发着青铜色的光,只是味道微咸。老王大哥手法娴熟,一寸寸苇叶经纬相交,这几年河道里发生过的所有故事都被编织在炕席里。

炕沿当然是柳木的好。松木有细密的尖刺,榆木太硬,坐着硌屁股。只有柳木柔中带硬,只是超过三米还保持笔直的不好找。有一两个硬结不影响美观,山里榛子熟了,放在结眼里,一砸一个准。

砌火炕是个技术活。锅台的高度,灶坑门的高度,喉咙眼的高度,炕面的高度,烟囱脖子的高度都是有比例的。乱了方寸会四处冒烟,或者根本就点不着火。

老王大哥蹲在地上,卷一支旱烟,用舌头舔湿烟纸,然后划火柴点燃。此时,他像一个哲学家。他不是瓦匠,他没有卷尺,但是他相信自己的直觉,他用拃(拇指与食指张开的距离)去确定砖坯应该占据的位置。

砖坯一块块码进炕墙,横看一条直线,竖看洞洞勾连,老王大哥用砖坯砌成了一张网,网住一条火龙,让它蛰伏在火炕里,为人民服务。

火炕的确是一条龙,龙嘴吃着柴火,咂着饭香,龙尾是烟囱,喷云吐雾,连接云端。龙身盘在火炕里,保护主人的生活富足,身体安康。

二

砌好炕面砖,铺上炕席,安装好炕沿,火炕就大功告成了。

拥有一爿崭新的火炕,就有了说媳妇的资本。媒人上门之前,先请木匠打一组炕琴。东北人手拙,弹不出阳关三叠和汉宫秋月,炕琴不是放乐器的工具,是放枕头和被子的。花花绿绿、新鲜的、耀眼的被面明晃晃叠加在一起,是炫耀的资本。老旧的,拿不出手的,用一块碎花布盖上,一俊遮百丑。

再请木匠打一只炕桌。水曲柳最好,木纹如水波轻轻荡漾。老王大哥从仓房里翻出几块黄菠萝木(早年打柴背回来的),木匠刨光后刷了一层清漆,黄菠萝木独特的纹理在阳光照耀下,像琥珀一样温润且闪闪发光。

媳妇说下了,结婚当天,琥珀色炕桌,粉红的礼账本,记载下亲戚朋友的美好祝福。新娘子进门,坐福是必须履行的程序。先把新娘子抱上炕,盖上大红棉被,被窝里搂着栗子和大枣,屁股底下坐把斧子,称为“坐福”。要把新娘子从炕上请下来,非小叔子不可,新娘子怕羞,小叔子一拉扯,赶紧下地干活。

火炕温暖,易于受孕,老王大哥浑身的力气有了用武之地。十月怀胎,理所当然要在炕上分娩,东北人皮实,炕头种,炕梢生,一年一个,火炕便成为北方民族繁育发展的辅助工具。火炕不光生人,腊月里生豆芽,五月份育稻种,六月份孵化小鸡小鸭小鹅,以火炕为中心演绎出来的文化习俗和宗教信仰就这样被世代传承下来。

婴儿长大了,要睡悠车。吉林地区悠车如小船,中间凹起,两头上翘,用绳子吊在房梁上。女主人盘腿坐在炕头,推一把悠车,纳几下鞋底。东北蒙古族悠车平稳,短小,放在炕上左右摇晃,没有满族悠车惊险刺激。蒙古族作家肖勇把摇篮赋予一种神性的存在,乌勒给,是小说的名字,也是蒙古族对摇篮的称呼。

孩子放学后,炕桌就是书桌。东北人腰杆儿硬,跪着写不习惯,孩子从小要学会盘腿,这是规矩。玩游戏,“嘎啦哈”是纯天然无污染的玩具。讲究点的是用傻狍子膝盖骨做的,个头小,颜色鲜,抛上去,落下来,手感特别好。羊骨次之。“嘎啦哈”掉在炕席上的声音是大自然、大森林的声音。

在东北人的记忆里,火盆是个温馨而又真实的存在。火盆也是黄泥做成,上边有宽沿,底下有圈足,中间凹下去的部分盛装炭火。使用之前,里里外外用杨铁叶子擦一遍,便如刚出土的青铜器一般,端庄、沉稳、内敛,烧过几次,愈发释放出坚硬的豆绿色的光芒。那时候烧不起煤,灶坑里烧剩下的木炭火是最好的取暖材料。

奶奶总是与火盆共同出现,她的手指树根一样粗糙,在火盆里扒拉来扒拉去,不怕烫。不一会儿,一只焦黑焦黑的烧土豆被扒拉出来,香气扑鼻。王奶奶的烟袋很特别,长长的烟杆,浑厚的包浆,纯铜烟嘴,布满牙痕,“啪啪啪”敲在炕沿上:“给我舀碗水喝!”奶奶与火盆端坐在火坑上,老房子凭添了几分思想的厚度和历史的深度。奶奶的故事被炭火加热,玄幻的气氛随着烟雾飘到屋外,连星空都变得十分魔幻。

老猫炕上睡,一辈传一辈。一个完整的家庭,院子里有狗,炕上还得有只猫。不管是花猫还是橘猫,逮住耗子就是好猫。老王大哥家里养一只灰猫,此猫脑门上有个特别显眼的“王”字,走起路威风凛凛。但是,大部分时间都在睡觉。大人唠嗑,小孩欻嘎啦哈,不影响它睡眠。而且呼噜声很重,连老王都望尘莫及。让它立即醒来的办法只有一个,五指模仿老鼠的样子轻轻挠动炕席,灰猫立即竖起耳朵,满血复活,瞪着蓝色的眼珠子,四下踅摸。

三

朔风呼啸,大雪封门,一爿温暖的火炕足以慰藉远方游子孤寂与寒冷的心。“御冬貂裘弊,一炕且踪伏。西山石为薪,黝色惊射目。方炽绝可迩,将尽还自续。飞飞涌玄云,焰焰积红玉。”从被金国扣留的南宋使臣朱弁留下的诗篇中看出,北方的女真族1000年前就已经谙熟火炕的建造与使用方法。

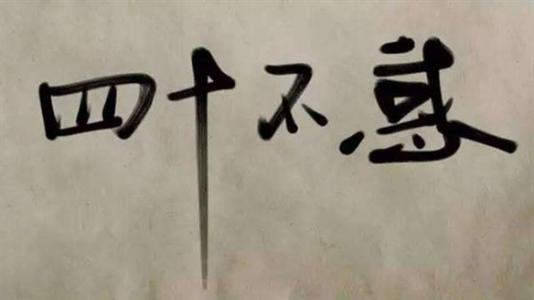

另一位南宋使臣洪浩,蹇滞东北十五年,有八年时间在东北的热炕头上教书育人(主要教授完颜希尹家族子女)。先生深厚的儒学功底,点燃了隐蔽在白山黑水之间的人性与良知。当这些谙熟中原礼仪,尽得儒家文化真传的政治精英成为金国朝堂一言九鼎的人物,火炕在民族团结与文化融合方面便立下卓越功勋。

20世纪70年代,国家经济出现问题,为了给国家减轻负担,几百万知识青年顶风冒雪从北京,从上海,从这些经济条件相对优渥的大城市,来到偏远落后的大东北。他们开荒、种地、伐木、采煤,在一次又一次筋疲力尽回到集体户后,是一爿爿热乎乎的火炕,安顿他们疲惫的身体,熨帖他们受伤的心灵。

历史资料与考古发掘相互印证,火炕的确是东北人的独特发明。从肃慎人的穴地而居,女真人的地窨子,满族人的茅草屋,一直到知青盖的北京平和改革开放后的大砖房,2000年来,东北人与火炕相思相守难,难解难分。即便短暂分离,因为那种抓心挠肝的想念,哪怕千里万里,也要飞回来重新相拥在一起。

东北人好客。打闯关东时就养成团结互助,相互帮扶的好习惯。不管啥口音,来的都是客(读且),烤火盆、唠家常,脱鞋上炕整两盅。上炕,是最高规格的礼遇,这不是客套,这是真心实意掏心掏肺地请您,东北人的真诚不容置疑。

冬日漫长,无心睡眠,侃大山、哨牛逼、打麻将、推牌九,热乎乎的火炕上,人头攒动,呜嗷喊叫,把一年的憋屈与荣耀都在牌桌上释放出来。没有电的日子,没牙的老奶奶,会搂着大孙子,在温暖的被窝里,将狐仙与人参姑娘的故事娓娓道来。就连风靡东北的二人转和大鼓书,也得在火炕的助攻下发轫,没有老艺人走家串户辛勤付出,任凭你怎么唱也红不了半边天。流传于世界各地的萨满教,在它的起源地东北,也是坐在火炕上沟通天地穿越阴阳的。那战栗的神鼓与灵魂深处的诘问,实际上来自萨满巫师屁股之下那条龙,那条蛰伏在炕洞里的爨火之龙,才是萨满巫师驱邪降魔百战不殆的自信根源。

火炕造就了东北人包容开放隐忍顽强乐善好施仗义豪侠的文化性格。东北人不会算计人,宁可你负我,我绝对不负天下人是刻在骨子里的座右铭。东北人脾气火爆,但心胸坦荡,直来直去。他们不设防,不排外,有好东西会拿出来与大家共享。比如今年哈尔滨火出圈后,舞台与机会与全国文旅分享,共和国长子的风采灼灼其华,耀眼夺目。

东北人可能没有钱,没有势,但是他不可能没有感情,没有温暖,没有一颗火热的心。

每位东北人都是一爿火炕,每爿火炕也是一位东北人,他会从心里往外温暖你,呵护你,安慰你,惦记你。

四

老王也是这样一个人。他会脱坯、会打墙、会编席、会苫房、会劁猪、会骟羊,至于栽瓜种菜点谷子插秧更是行家里手。他会的技术太多了,只是,时代发展到现代,这些技术都用不上了。

半梦半醒之间,屯里人都进城了。牛没人养了,猪也没人抓了,土地都承包给这个公司那个合作社,农民把自己给闲起来了。

老王大哥没走。傍晚时分,他依然要点燃土灶,把火炕烧热。冬夏如此。烧炕几乎成了某种信仰,让他执着地守护与敬重。

儿子在楼房里铺了榻榻米,是用合成材料打造的假火炕,烧电。电热丝持续加热,缓慢而矜持,睡在上边,如温水煮青蛙。老王大哥睡过几宿,热气攻心,鼻子流血,他逃回来了。农村火炕热辣直接,跟烙铁一样,熨平每一寸肌肤,烫了,翻过身,烙另一面。一夜翻身三五次,全身印满炕席花,湿气毒气闷气怨气全被驱逐出去。

可惜的是,老王也经不住岁月洗濯,时间掠走了老王骨子里钙、肌肉里的血、精气里的神。琥珀色的炕桌,白色的账本,黑色的墨汁,铭记下老王大哥与邻居们的最后一次经济往来。

挖掘机推开积雪,掀开沉寂千年的冻土,灵巧的铁手继续向大地深处探索,一座幽冥宅院逐渐成型。阴阳先生跳下墓穴,先给四梁八柱垫上金砖金蟾,水井注满矿泉水,在炕面上撒一把五谷杂粮,然后拈出五张黄表纸,划着火柴点燃,口中念念有词:炕烧热了,老王大哥,可以安眠了!

穴里的火炕热了,老屋的火炕就凉了。失去体温与柴火的喂养,土坯渐渐酥散、破碎、消亡。一只蟑螂目睹了土炕消失的全过程,它很无奈,也很悲凉,它最后看一眼残破的老屋,长长地叹了口气,然后背起饥饿的躯壳,四处流浪……

房子与房子相连,院子与院子相接,村庄与村庄相望,火炕热了,烟囱飘烟,村庄是生龙活虎的村庄。炊烟在村庄上空缠绕在一起,村庄成了诗歌的意象和水墨的天堂。土炕塌了,烟火没了,老屋的精神就被抽走了。颓废如同病毒在院子与院子中传播,没多久,水泥路上长满蒿草,整个村庄就成了废墟。

那一条条盘踞在火炕里的龙,成了无主之龙。它们在田野间乱窜,如同一只只颓废的纸鸢,挂在电线上,落在鱼塘里,也落在一些定居城市的农民工的睡梦里,悄悄地,湿了一大片碎花枕巾……

作者:卢国强

地址:内蒙古自治区霍林郭勒市沿山路平安旅行社

简介:卢国强,男,汉族。1969年生人。祖籍吉林,现定居霍林郭勒市,内蒙古作家协会会员。2013年下半年开始文学写作,先后在《内蒙古日报》《通辽日报》《海外文摘》《四川文学》《厦门文学》《草原》《骏马》等报刊杂志发表小说、散文、评论50万字。在大型网络平台《网易人间》发表多篇非虚构作品。2014年毕业于内蒙古大学第五届文研班,同年获得2014年内蒙古十佳文学新人称号。2017年,散文《镜头中飘过草原的流年》获通辽市首届“科尔沁文化”政府奖。

火炕年谱相关文章:

★ 东北行之一

★ 梦里水乡

★ 农民真幸福

★ 老宅的松柏树

★ 北湖的四季

★ 丑石的艺术