阳关怀古

徐伟

车出敦煌,白色越野似滑动的音符,向着此次河西走廊之行的终点——阳关遗址,疾驶而去。

秋阳高照,大漠一片金黄。2000多年前汉帝国设置在河西走廊最西端的阳关要塞,早已被流沙掩埋。如果不是有“阳关旧址”的碑石,很难想象这里就是汉代通往西域的关隘。仔细观察,戈壁滩中一些时隐时现的城垣残痕,仍依稀可辨。不远处,一座保存较为完整的汉代烽燧遗址,孤傲的高耸于沙梁之上,顽强的向人们彰显着当年要塞拒千军于阵前的霸气。近旁,十来个学生模

样的年青人围成一圈,中间一位儒雅的长者,正不时比划,悉心讲解着什么。原来是一群考古专业的师生,正在进行田野考古现场教学。雄关在前,似乎有些迫不及待。三步并着两步,我们径直登上了夯土筑就的要塞废墟。

据考古学家研究,历史上的阳关,乃“一夫当关,万夫莫开”的要隘。如今,这里仍是一个俯瞰四野的制高点,前后百里尽收眼底。前方,是当年风险重重而又令中原人神往的辽阔西域;身后,是著名的地理大通道河西走廊;再往后,便是汉帝国的中原腹地。

早在学生时代,地理教科书就告诉我们,位于黄河以西的这条天然通道,东起乌鞘岭,西至星星峡。北面是浩瀚的无人区塔克拉玛

干大沙漠,南面是终年积雪覆盖的祁连山。在这条东西长约1200公里,南北宽仅5-50公里的狭长通道上,接力分布着武威、张掖、酒泉、敦煌四片绿洲。这本是一条多么宁静、安详的自然通道。但在民族融合的漫长岁月,这里常常充满烽火狼烟。秦汉以来,匈奴无情的铁蹄,始终是中原农耕民族的噩梦。那些慓悍的北方游牧民族,常常沿着这条走廊,洗掠华夏家园。“欲保秦陇,必固河西,欲固河西,必拓西域”。这是历代中原王朝的共识,雄才大略的汉武帝更是深谙其道。于是,打通河西走廊这条通往西域的必经之路,斩断匈奴冀臂,让它永远纳入帝国的版图,便成为汉帝国的国家战略。

大漠风起,掀开阳关这本厚重的史册。

一个个鲜活的历史人物,向我们走来……

这是使臣张骞。两千多年前,是他肩负帝国使命,义无反顾的踏上了西去的探索之旅。正是有了张骞历时十三年跌宕起伏的出使,才有了一个帝国沿着河西走廊金戈铁马般的生动岁月,以及日后中原王朝的别开生面。

这是大将卫青。是他不辱使命,直捣茏城,大战漠北,开启了汉帝国对匈奴战争胜败转换的新篇章,河西走廊自此归汉。

这是少年英雄霍去病。这个骁勇善战、不按常理用兵的少帅,两次孤军深入匈奴腹地,闪击敦煌,奇袭焉支山——

亡我祁连山,使我六畜不蕃息;

失我胭脂山,使我妇女无颜色。

不可一世的匈奴,唱着悲凉的歌谣,退出了祁连山牧场。通往西域的门户洞开,西域各国相继纳入中原版图。

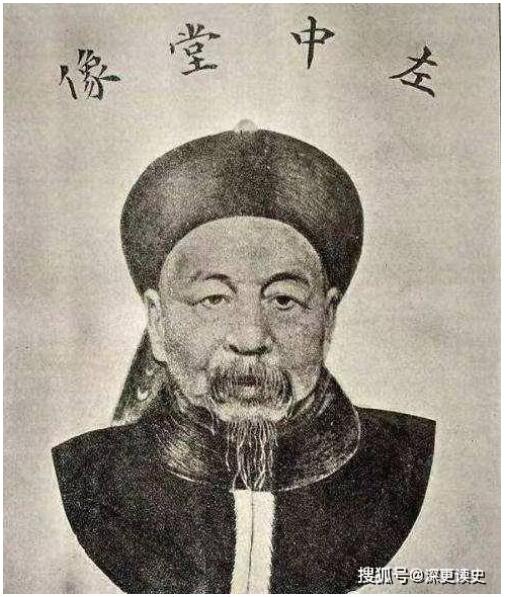

这是老将左宗棠。当历史的脚步走到了积贫积弱的晚清,中亚浩帘汗国军官阿古柏入侵新疆,几乎整个西域落入敌手。沙俄乘机打劫,占领伊犁。西北吃紧之际,东南方向由于日本悍然侵犯台湾,也同时告急。这是清帝国从未遇到过的危局,于是朝廷高层便有了“塞防”、“海防”之争。清政府国力孱弱,多数人主张放弃新疆。身为陕甘总督的左宗棠,对西域的战略地位认识深刻:中国的山川形胜,皆起自西北。弃西部即弃中国。西部安定,中国就安定了一半。左宗棠“边、海防并重”,力主复疆的主张,终得

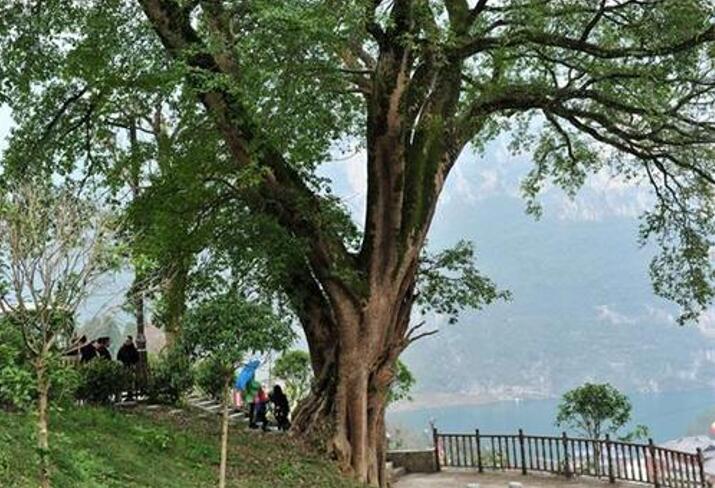

朝廷认可。无赖清廷国库空虚,左宗棠毅然自筹军饷,抬棺出征。于是,河西走廊出现一幅悲壮的画面:苍凉的大漠,一支浩荡的大军,一具黑色的棺材,一位白发飘飘的老将,还有那一行行随军延伸的左公柳......苍天有眼,这支大军最终一举收复160万平方公里失地。宏阔的历史,总有一些影响全局的关键,远见卓识的政治家一旦把握了它,便可扭转乾坤。正是有了当年左宗棠的“抬棺出征”,才成就了今日共和国“雄鸡昂首”的版图。

有人说,农耕文明孕育下的民族,只有“羊性”,缺乏“狼性”。脚下这片大漠告诉我们,当为家园而战,这个民族永远不乏自己的卫青,霍去病,左宗棠......

这是一支胡人的驼队。西风猎猎,他们的步履蹒跚而坚定。当年张骞的“凿空”之旅,让中原人的目光,穿过河西走廊,看到了西域、中亚、西亚,乃至更遥远的罗马帝国。于是,一条以四片绿洲为跳板,后人称之为“丝绸之路”的经贸文化大道逐渐形成。此刻,这支驼队的目的地是中原的长安。那里,有他们需要的丝绸、茶叶、铁器、金银珠宝,更有他们所仰慕的中原文化。同时,这些胡人也带来了西域的特产,如今天我们所熟知的葡萄、胡萝卜、胡豆、石榴等果蔬,以及骆驼、狮子、鸵鸟等物种。西汉末年,那个来自恒河流域的伟大文明,也是沿着这条走廊传入中国的。当它与博大精深的中原文化相遇、相融,最终与儒、道并立,成为

中国三大思想体系之一。今天,觉悟、世界、方便、烦恼、苦海、随缘、放下、未来、心田、爱河、实际......如此众多的佛教词汇,已成为我们的日常用语,丰富着国人的精神生活。

不知何时,这条丝绸之路越过西域,足迹远至罗马帝国。东西方两个伟大的文明,从彼此的茫然无知,到跨越千山万水相遇,并在丝绸、陶瓷等遗存上,留下了交流的痕迹。

完成于公元一世纪的庞贝壁画《花神芙罗拉》,描绘的是一位美丽的女子。她身着丝绸,衣袂飘逸,尽显曼妙妩媚的身姿。

而完成于文艺复兴时期的罗马壁画《诸神之宴》,画中出现了三件陶瓷。其中两件

为明代陶瓷,一件为本地仿制的青花。这是一个重要的物证,它将文艺复兴与丝绸之路联系在一起了。

据此,国际学术界近二十年来有一种新观点,致力于解读西方文艺复兴与中国丝绸之路的关联。认为文艺复兴不单是西方古典的复兴,与东方有千丝万缕的联系。这一观点,无疑对“文艺复兴起源于希腊罗马古代文化,独立开创了现代文化新纪元”的传统观点,提出了挑战。

历史上,通往中亚、西亚乃至罗马的丝绸之路,有北、中、南三条。敦煌,则是三条线路的交汇处。千百年来,西来东往的多种文化,奇迹般的重叠在了这片土地。我们可以遥想当年的丝绸之路上,不同语言的使

者相望于道、肤色各异的商贾不绝于途的盛况。对此,著名学者季羡林指出:世界上历史悠久、地域辽阔、自成体系、影响深远的文化体系有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰。而这四个文化体系汇流的地方只有一个,这就是中国的敦煌和新疆。

伫立边关,人的想象自然如大漠般辽阔。此刻,自己仿佛就是一位横马立刀的戍边勇士,或是一位艰辛跋涉的羁旅商贾。那种感觉,几分豪迈,几分悲壮,几分苍凉......

起风了,浑圆的落日缓慢的滑向天际,绚丽的晚霞将大漠晕染出一片深红。从未见过如此壮阔的景象。“江畔何人初见月,江月何年初照人?”脑海里突然冒出张若虚的诗句。

荒的大漠深处,天边那轮浑圆的落日,不也映照过当年卫青、霍去病、左宗棠们征战的身影吗?头顶那抹绚丽的晚霞,不也陪伴过昔日羁旅贾客们蹒跚的步履吗?往事并不如烟。这一段段宏阔的历史,早已化为一个民族永远的集体记忆。

“北风卷地百草折,胡天八月即飞雪。”

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”

“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”

“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。”

.........

这些天,从武威、张掖、酒泉、敦煌一路走来,一行人常常情不自禁的吟出学生时代就能背诵的名章佳句。这些边塞诗,或歌颂戍边将士们的昂扬斗志,或描写征战的艰

险与残酷。但直抵人的心灵的,还是那些诉说离情别绪的诗篇。

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

在一个空气清新、杨柳依依的早晨,眺望充满未知与凶险的大漠,诗人王维高高的举起酒杯:哥们儿,咱俩再喝一杯吧,向西出了阳关,再也没有我这样的老朋友了!

后人将此诗翻入乐曲,称为《阳关三叠》,或《阳关曲》,作为离别送行的歌曲。从此,“阳关”便成为国人心中“离愁”的代名词。

天色已晚,该返程了。回望暮色中渐行渐远的阳关要塞,胸中总有一种情绪在涌动。此刻,我真想接过王维那高举的酒杯,向昔日戍边的将士们,向奔波于丝路的商贾们,

向留下名篇佳句的边塞诗人们,敬上美酒一杯。并告慰他们,昔日干戈已化玉帛,关隘已成坦途。辽阔西域,正在上演一个古老民族新的辉煌,正在书写一个古老民族新的荣光……

阳关怀古相关文章:

★ 芦花飞舞的季节

★ 城里的月光

★ 乡宴

★ 春天的故事