仲夏,知了飘香

麦收过后,夏雨裹挟着惊雷给干旱的黄河故道大地降下一场甘霖。

麦茬地里,被晒蔫了无精打采的玉米,焕发出勃勃生机,稻田地里的青蛙,鼓着雪白的肚皮呱呱地欢唱起来。

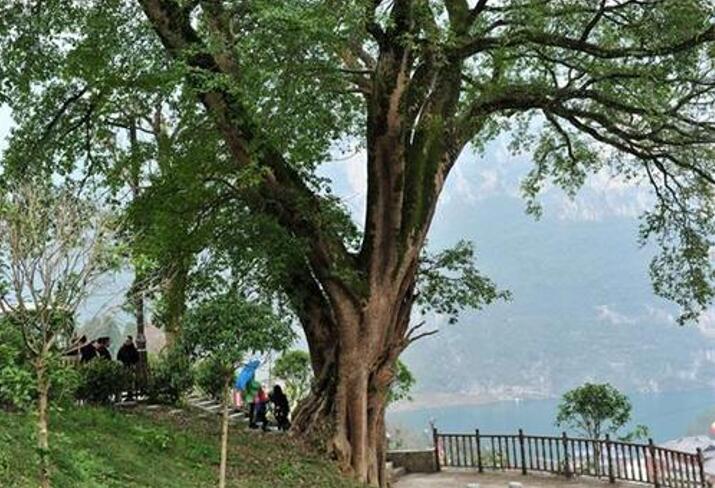

不知何时,河边高大的柳树上、杨树上,出现了此起彼伏的知了的叫声。

夕阳染红了西边的天空,村子里三五成群的小伙伴手里拿着铲子,提着罐子,沿着公路边的行道树,河边、地头的柳树寻找着知了的踪迹。

大伙瞪着一双双明亮的眼睛,仔细地搜寻着地上的窟窿眼,哪怕是针眼大小的窟窿也绝不会放过,非得挖地三尺。

知了撒下的籽在干枯的树枝上,树枝被风刮落后进泥土里,于是知了的幼子便在土地里生活3-4年,然后长成成虫蜗居在深深的洞穴里,以树根汁液为食。麦收过后,一场夏雨土地松软了,成熟的知了听到滚滚的雷声,知道是时候爬出地面了。

小伙伴们都是捉知了的高手,哪些是知了的洞窟,哪些是蚂蚁和小虫子的洞窟那是门清。

知了是挖洞的高手,它们弯刀般的带有尖刺的前爪一边挖土,一边把图垫在自己身后,这样自己慢慢地离地面越来越近。一般的知了在离地面30厘米的洞窟里生活,比较深的也能达到80或者60厘米,这也是比较深的了。

知了挖的洞穴和其它动物挖的不一样,知了挖的洞穴只有一点点的窟窿眼是露出来。小伙伴拿根通透的竹竿放在洞窟周围,耳朵贴在竹筒上,像外科医生用听诊器给病人检查一样,仔细敲一敲地面会有回声,说明这个窟窿比较大,而蚂蚁之类的动物窟窿再敲地面也没有回声或者回声比较小。

俗话说“狡兔三窟”,聪明的知了也会有两个洞窟,一个十真的准备爬出地面的,一个是防止蟾蜍或者蛇、鸟等天敌袭击的“空城计”,看来知了们在上万年的进化中也变得越来越聪明了。

于是,小伙伴们只要发现一个洞窟,哪怕是针眼大小的窟窿眼也不会放过,迅速拿起铲子把窟窿周围挖一遍,确保知了不会“跳井”。大多数时候,只要是知了的洞窟,决难逃出伙伴的法网,也有个别知了确实看着是露出了头,可是一不小心没有捏住,嗖的一下“跳井”,即使挖了一大片土地,也不见了知了的踪影,就这么一片土地,却毫无踪迹,它们是否跳到了地球的那边,到现在都是迷。

知了,在洞口底下慢慢地挖土,直到从土里钻出地面,两只油亮的大眼睛不停地逡巡着周围的世界,然后迅速地往树的方向爬去。我不知道它们究竟是怎样知道树的方向,可是从来不会走错方向,这或许就是造物主千万年来造化的缘故吧,也只能这样解释了。

黄昏时分,正是知了爬出洞的最佳时机,一是它们的天敌鸟儿已经栖息,夜色掩盖了一切,蛇、蟾蜍等天敌也不会轻易发现它们。爬得快的,太阳刚刚落山,就已经爬到树梢了。不过,能爬到树梢的都是幸运的。大部分的爬上地面的知了都被小伙伴们收入囊中,还有的趁着夜色爬到玉米叶上,瓜田里瓜叶上,反正只要是能蜕皮的地方都行。

夜色渐渐深了,有条件的小伙伴从家里拿来手电筒,没有手电筒的举着火把。一时间,公路边、田地头,灯火渐次闪烁,光束在临近的村子上空交汇、对接,好像互相告知,大家伙都在忙着捉知了猴呢。

夜色更深了,稀疏的手电筒的光亮和星星的光亮混合在一起,越闪越暗,最终只剩下星星有气无力的眨着眼睛,一切都睡了。

大伙满载而归,把知了猴洗干净放在自家的盐坛子里。看着长着一双晶莹透亮的知了猴,在盐坛子里翻滚,心里默默地想--树上可能又少了一个音乐家吧。不过,对食物的渴望远远超越了音乐家的梦想。

第二天,家家户户把捉来的知了猴放在炕馍的铁鏊子上,用翻馍的竹劈子把知了猴按扁了,反正几次,一股香味油然而生。

于是,整个村子里洋溢着炕知了的味道—-香,满村飘香。

四五个炕干的知了猴,卷在一张烙馍(徐州方言,单饼)里,轻轻咬一口,肉香混合着口腔的满足感,一个字—恣儿。

在贫穷的年代里,它们满足着我们的一己口欲,我们享受着自然界赐予的美好。物质生活富足后,再也捉不到野生的知了猴,更无法感受童年时代的美好。

小小一只知了猴,它们的生命是那么弱小,那么卑微,卑微到那么微不足道,然而整个夏日却与我们朝夕相处,无论晴雨天,都为我们的送来热和歌的交响乐,它们不是伟大的音乐家么?

原创刘建民

仲夏,知了飘香相关文章:

★ 仲夏